Rheinland-Pfalz: Eifel / Juchem / Hunsrück / Donnersberg / Rheinbreitbach / Bad Ems / Taunus / Dernbach / Siegerland

Bellerberg / Mendig / Nickenich / Wannenköpfe / Emmelberg-Löhley / Arensberg / Schellkopf / Graulai u.a. / Erzgänge

Die Landschaft der Eifel besteht aus einem Schiefergebirge westlich des Rheins und nördlich der Mosel. Es finden sich auch Sedimente aus verschiedenen Erdzeitaltern, da das Meer früher bis in die Eifel reichte. Ein höher gelegener, südlicher Teil der Eifel wird als Vulkaneifel bezeichnet. Diese ist geprägt vom Vulkanismus, der vor 30 bis 40 Millionen Jahren seinen Höhepunkt hatte. 350 Vulkane sind in der Eifel bekannt. Der letzte Ausbruch des Laacher-See-Vulkans fand etwa 10900 Jahre vor Christus stattfand. Mit 16 km³ und dem Wert 6 auf dem Vulkanexplosivitätsindex stellt dieser Ausbruch ein sehr großer Ausbruch dar. Schon seit der Römerzeit werden in der Vulkaneifel Gesteine wie Bimstuff oder Basalt abgebaut.

Bellerberg und Hochsimmer bei Ettringen

Als Vulkaneifel bezeichnet man denjenigen Teil der Eifel, der vom Vulkanismus geprägt ist. Die Minerale kommen zwar in großer Vielzahl vor, die Größe der Kristalle liegt aber meistens nur im Millimeter-Bereich. Mindestens 300 Mineralarten sind nachgewiesen. Davon wurden 22 neu entdeckt, diese haben ihre Typlokalität in der Eifel. Der bekannte Steinbruch Caspar liegt am

Bellerberg östlich am Ortsrand von Ettringen. Die Minerale befinden sich entweder als Einschlüsse im Gestein oder sie wachsen in Hohlräumen, zum Beispiel

Braunit, kugeliger

Fluorit, würfelig bis tafelig gelber

Gehlenit,

Hydrocalumit,

Gismondin,

Jennit,

Magnetit,

Phlogopit, blauvioletter

Saphir, sowie verschiedene

Amphibole und

Pyroxene. Der

Mullit bildet weiße oder violette Kristallbüschel. Der

Zirkon vom Bellerberg ist begehrt, wenn er lachsfarben oder als „Bäumchen“ ausgebildet ist. Der

Titanit zeigt federartiges Wachstum, der

Topas kommt in nadeligen oder langprismatischen Kristallbüscheln vor. Der Ettringer Bellerberg ist Typlokalität für zahlreiche Minerale wie

Bellbergit,

Eifelit,

Ettringit,

Osumilith-(Mg) oder

Phillipsit. Speziell ist auch das Vorkommen einiger Minerale, die nur bei sehr hohen Temperaturen entstehen:

Cristobalit und Tridymit sind Quarz-Hochtemperaturmodifikationen, während der

Sanidin die entsprechende Modifikation des Feldspats darstellt. In den Steinbrüchen am

Hochsimmer westlich von Ettringen wird

Hochquarz in spitz zulaufenden Kriställchen gefunden. Der

Spinell kommt rosafarben transparent oder schwarz vor. Die oft farbig angelaufenen Oktaeder sind winzig klein.

Laacher See und Mendig: Steinbrüche In den Dellen und Rothenberg

Nicht weit von Ettringen liegt in nordöstlicher Richtung die Verbandsgemeinde

Mendig, die im Norden an den Laacher See grenzt. Der bekannteste Steinbruch von dort ist bei den Sammlern unter der Bezeichnung

In den Dellen bekannt (heute „Grube Zieglowski“). Aber auch in der Umgebung kann man fast überall Funde machen, zum Beispiel im Steinbruch

Rothenberg. Die begehrten Micromounts befinden sich in den Hohlräumen der vulkanischen Auswürflinge oder in den Kristallzwickeln anderer Mineralien. Sie sind oft nur mikroskopisch klein und gerade die seltenen Minerale werden oft übersehen. Das berühmteste Mineral von dort ist der saphirblaue

Haüyn, der nach Abbé Rene Just Haüy benannt ist. Die klaren Kristalle werden zu Edelsteinen verschliffen. Aus Mendig kommt auch der schönste

Titanit der Eifel, der dort honiggelbe Kristalle bildet. Der

Zirkon bildet kurz- bis langsäulige dipyramidale Kristalle oder sogar bäumchenartige Strukturen. Er erscheint meist weiß bis gelblich. Selten sitzen darauf – oder auch auf anderen Mineralen – winzige, oktaedrische Kristalle von roter oder rotoranger Farbe. Hierbei handelt es sich um ein Mineral aus der

Pyrochlor-Gruppe. Der unten abgebildete, dunkelrote Pyrochlorkristall ist noch mit Kugeln aus einem vulkanischen Glas überzogen. Selten zu finden sind das Zirkonoxid

Baddeleyit, der

Låvenit oder das Thoriummineral

Thorit. Auch Minerale der Seltenen Erden kommen vor, zum Beispiel

Fergusonit-(Y) oder

Allanit-(Ce).

Nickenicher Sattel und Nickenicher Weinberg

Östlich des Laacher Sees liegt

Nickenich. Dort sind zwei Fundstellen von Bedeutung: Der Steinbruch

Nickenicher Sattel (oder Eicher Sattel) liegt im Norden der Gemeinde, dort werden nadeliger

Aragonit, das Calciumhydroxid

Portlandit in sechseckig-tafeligen Prismen oder

Sodalith in winzigen, weißen Kristalle gefunden. Der

Nickenicher Weinberg (oder Sattelberg) liegt südlich von Nickenich. Bei diesem befindet sich eine große Grube, die im Tagebau betrieben wird und in dem Schlacken und Tuffmaterial abgebaut werden. Dort wird zum Beispiel bräunlicher Andradit, ein Mineral aus der

Granat-Gruppe, gefunden. Speziell sind die Wachstumsformen des

Hämatits, der auch nadel- bis bäumchenartig auftreten kann. Bei den gelborangen, nadelförmigen Kristallen, die sehr häufig auftreten, handelt es sich um ein unbestimmtes Mineral aus der

Amphibol-Supergruppe. Der

Rhönit bildet dunkelrote Kristalle, die nach dem triklinen System kristallisieren. Der

Cordierit ist an den rotbraunen Prismen zu erkennen. Der

Osumilith-(Mg) bildet blaue, prismatische Kristalle.

Steinbruch Wannenköpfe bei Ochtendung

Fährt man von Nickenich mehrere Kilometer südöstlich, gelangt man bei Ochtendung an den Steinbruch

Wannenköpfe. Dort wird der sehr seltene und bei Sammlern enorm begehrte

Jeremejewit gefunden. Das harte Aluminiumborat bildet – meist nur mikroskopische kleine – blaue bis fast farblose Kristallbüschel. Der

Topas kommt in farblosen, klaren Kristallen vor, die im langprismatischen bis nadeligen Habitus auftreten. Topas ist beim Steinbruch in den Basaltschlacken recht häufig anzutreffen, er ist gerne mit dem Feldspat

Sanidin vergesellschaftet. Das Magnesiumsilicat

Enstatit erscheint in gelborangen, durchscheinenden bis fast klaren Kristallen. Die Fundstelle liefert einmalig schöne Micromounts, zum Beispiel

Hämatit, der mit

Cristobalit überzuckert ist, oder auch

Fayalit,

Mullit,

Pseudobrookit,

Nephelin,

Pyroxene,

Rhönit und

Tridymit. Der

Rutil kommt in der Eifel eher selten vor, er bildet orangerote Nadeln.

Steinbrüche Löhley und Emmelberg bei Üdersdorf

Weiter westlich in der Eifel liegen die Steinbrüche

Löhley und

Emmelberg bei

Üdersdorf. Auch diese Steinbrüche sind sehr ergiebige Quelle für Eifelmineralien. Der sehr seltene

Lileyit ist nach dem Steinbruch Löhley benannt. Eine Rarität stellt auch das Barium-Titan-Mineral

Barytolamprophyllit dar, das braune, tafelige Kristalle ausbildet. Das Mischmineral

Melilith bildet ganze Rasen mit orangefarbenen Kristallen. Dazwischen findet sich auch nadeliger

Apatit oder klarer

Nephelin in hexagonalen Prismen. Das Titanmineral

Perowskit ist für seine skelettartigen Strukturen bekannt.

Pseudobrookit ist ebenfalls ein Titanmineral. Die schwarzen Kristalle sitzen oft auf dem

Feldspat Sanidin. Man erkennt sie – zur Unterscheidung von einem

Pyroxen – an dem hohen Metallglanz. Man findet zum Beispiel auch klaren, farblosen bis gelben

Leucit,

Roedderit,

Sillimanit oder auch das Kupfer-Vanadium-Mineral

Volborthit. Der Porricin ist eine nadelige Varietät des Minerals Aegirin-Augit, das zu den

Pyroxenen gehört.

Steinbruch Arensberg bei Hillesheim

Der aufgelassene Steinbruch

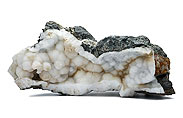

Arensberg bei Hillesheim liefert Zeolithe in prächtigen Aggregaten. Der

Natrolith kann mit den ebenfalls vorkommenden Mineralen

Mesolith und

Skolezit verwechselt werden. Der

Thomsonit-Ca kommt in Kristallen vor, die radialstrahlig oder kugelig angeordnet sein können. In den grauen Basaltdrusen sitzen die Kristalle häufig auf

Phillipsit-Ca.

Calcit bildet Skalenoeder oder auch andere Kristallformen wie in der Ausbildung „Kanonenspat“ oder Rhomboeder. Der rhomboedrische

Chabasit kann mit dem Calcit verwechselt werden. Von Arensberg stammt auch

Tobermorit in weißen Kugelaggregaten. Dieses Mineral ist schwer vom ähnlichen

Tacharanit zu unterscheiden, der sich an der Luft zu Tobermorit (und

Gyrolith) umwandelt und Mischkristalle bildet. Die hier abgebildeten Stücke verlassen sich auf die Zuordnung des 2020 verstorbenen Sammlers Max Kern, der diese Stücke selbst gesucht hat. Der

Thaumasit bildet feine Nadeln.

Gismondin-Ca erkennt man leicht an den typischen, fast klaren Kristallen.

Steinbruch Schellkopf bei Brenk

Im Phonolith-Steinbruch

Schellkopf bei Brenk

kommen die Minerale

Brenkit,

Nosean und Vandermeerscheit in der Typlokalität vor. Der

Gonnardit bildet kugelige oder büschelige Aggregate. Ein Gonnardit kann mit dem Paranatrolith verwechselt werden. Das Zeolith wandelt sich an der Luft unter Wasserabgabe zu „Tetranatrolith“ um, der heute nicht mehr als eigenständiges Mineral gilt und dem Gonnardit zugeordnet wird. Der

Calcit ist in klaren Skalenoedern zu finden. Der

Ettringit zeigt pseudohexagonale Kristalle. Es werden auch klare Kristalle von

Phillipsit-K oder

Phillipsit-Na gefunden. Weitere typische Minerale aus dem Steinbruch sind zum Beispiel

Analcim,

Chabasit-Ca,

Thaumasit,

Thomsonit-Ca oder

Zeophyllit.

Weitere Fundstellen in der Vulkaneifel

Der Steinbruch Stolz bei Hillesheim ist bei den Sammlern auch unter den Bezeichnungen „

Graulai“, „Graulei“ oder „Graulay“ bekannt. Von dort stammt sehr schöner

Alumohydrocalcit in weißen, büscheligen Aggregaten die auf anderen Mineralen sitzen. Auch nadeliger

Apatit, tafeliger

Batisit,

Gonnardit,

Nephelin,

Phillipsit,

Pyroxen,

Thomsonit oder

Perowskit in bizarren Skelettaggregaten werden neben den anderen typischen Eifelmineralen gefunden. Aus dem Steinbruch

Wartgesberg bei Strohn ist klarer

Osumilith-(Mg) oder grüner

Forsterit bekannt. Bei dem früher als „Kaersutit“ bezeichneten

Amphibol aus der Lavagrube am

Radersberg bei Dreis-Brück handelt es sich nach neueren Untersuchungen um Oxo-Magnesio-Hastingsit. Typisch sind die

Olivinbomben vom

Dreiser Weiher westlich von Dreis-Brück. Im Steinbruch

Hannebacher Ley bei Hannebach wird der seltene, gipsähnliche

Hannebachit in der Typlokalität gefunden.

Nördliche und südliche Eifel

Die Erzgänge im Norden von Rheinland-Pfalz zählen geographisch zur nördlichen Eifel, geologisch grenzt das Gebiet aber schon an die Erzgänge in

Nordrhein-Westfalen. Die ehemalige

Grube Gertrud bei

Antweiler liegt noch in Rheinland-Pfalz, dort wurden Kupferminerale wie

Chalkophyllit oder

Malachit gefunden. Die

Grube Hoffnung bei Ahrbrück ist für

Aragonit in der Varietät „Eisenblüte“ bekannt. Die

Grube Dorothea im Landkreis Ahrweiler ist bekannt für schöne Paragenesen aus

Galenit,

Chalkopyrit,

Siderit und

Sphalerit auf

Quarz. Aus

Bleialf bei Prüm stammen Bleierze wie

Pyromorphit oder tafeliger

Cerussit. Die ehemalige Bleierzmine ist als Besucherbergwerk eingerichtet.

Klausen ist eine Gemeinde im Landkreis Bernkastell-Wittlich, der zur südlichen Eifel zählt. Von dort kommt schöner Bergkristall.

Hinweis: Es werden nicht alle Minerale einer Fundstelle aufgezählt, sondern nur die bekanntesten.

Nosean

Nosean Nephelin, Apatit

Nephelin, Apatit

Chabasit

Chabasit