Schwarzwald Nord/Mitte: Käfersteige / Neubulach / Freudenstadt / Silberbrünnle / Wildschapbachtal / Hechtsberg / Ludwig / Segen Gottes / Artenberg / Ohlsbach

Schwarzwald Mitte/Süd: Gremmelsbach / Schweighausen / Todtnau / Menzenschwand / St. Ulrich / Sulzburg / Schlächtenhaus / Grimmelshofen

Der Schwarzwald befindet sich östlich des Oberrheingrabens, er ist wie die Vogesen durch Emporhebung als Folge der Absenkung des Oberrheingrabens entstanden. Die ursprünglichen Sedimente wurden abgetragen, so dass die Erzkörper wieder weit bis an die Oberfläche reichen. Das Gestein ist überwiegend aus Gneis aufgebaut.

Grube Käfersteige

Südöstlich von Pforzheim bei Würm liegt die Grube Käfersteige. Sie besitzt eine der größten Flussspat-Lagerstätten Europas. Der

Fluoritgang enthält auch

Baryt und vor allem viel Quarz. Der senkrecht stehende Erzgang wurde bis zu einer Tiefe von 300 Metern abgebaut. Der kommerzielle Betrieb begann 1935 und endete im Jahr 1996. Beim alten Stollenmundloch sieht man heute noch Schienenreste, auf denen früher eine Dampflok einfahren konnte. Das neue Stollenmundloch liegt direkt an der L572 im Würmtal. Bei den Sammlern bekannt ist der nadelige

Bismuthinit, der auch mit

Bismutit vergesellschaftet sein kann. Die Grube lieferte den schönsten

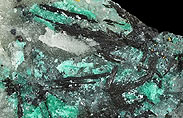

Emplektit des Schwarzwaldes: Die Kristalle dieses Kupfer-Bismut-Erzes sind oft perfekt ausgebildet. Sie können auch den

Quarz oder den

Fluorit durchwachsen. Der

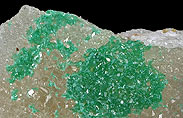

Malachit aus der Grube Käfersteige bildet manchmal schöne, büschelige Kristalle.

Neubulach

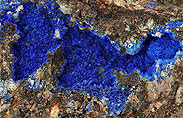

Auf den ehemaligen Halden bei Neubulach im Landkreis Calw fand man früher sehr schönen

Azurit. Besonders interessant sind die Fundstücke, bei denen der Azurit durch den Feuersetzbergbau zu schwarzem

Tenorit oxidiert ist. Diese Stufen sind für Neubulach absolut typisch. Der

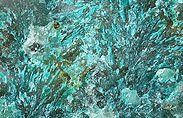

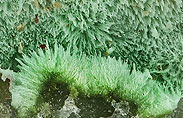

Malachit kam in Büscheln, in kugelig-nierigen Aggregaten oder in Locken vor. Der blaugrüne bis grüne und nadelige

Mixit ist oft mit den beiden Kupfermineralen vergesellschaftet, er ähnelt dem

Agardit und auch dem

Zálesíit, die alle untereinander schwer zu unterscheiden sind. Verbreitet war auch

Olivenit in allen möglichen Wachstumsformen. Der prismatisch auftretende

Adamin kann farblos sein oder er ist durch Kupfer-Ionen grün gefärbt. Gefunden wurde auch der seltene

Tirolit, der radialstrahlige, blaugrüne Büschel ausbildet. Zu den Bismuterzen zählen der seltene

Beyerit und der vielgestaltige

Bismutit: Oft sitzt dieser in cremefarben Kugeln oder in hellgelben Sphärolithen auf anderen Mineralen wie Malachit. Er bildet auch grüne, nierig-kugelige Krusten. Manchmal tritt er pseudomorph nach stängeligem

Emplektit auf und erscheint dann fahlgrün. Das früher als „Annivit“ benannte Erz ist eine

Tetraedrit-Varietät mit Bismut-Ionen. Das früher als „Barioalumopharmakosiderit“ bezeichnete Mineral wurde diskreditiert: Bei den winzigen, gelben Würfeln handelt es sich um

Bariopharmakoalumit oder um

Bariopharmakosiderit. Als Minerale der Typlokalität anerkannt sind der

Arsenocrandallit, der extrem seltene Bulachit und der Sphaerobismoit.

Freudenstadt

Um Freudenstadt herum hat es zahlreiche alte Gruben, die vom mittelalterlichen Bergbau zeugen. Beim Freudenstädter Graben handelt es sich geologisch gesehen um eine Störungszone, die aus Buntsandstein besteht und über den Gneisen und Graniten liegt. Sie besteht überwiegend aus tertiären

Barytgängen, die auf älteren Quarzgängen mit Kupfer- und Bismuterzen sitzen. Früher wurden Eisen- und Kupfererze, aber auch Silbererze gefördert. Die ehemalige Grube

Heilige Drei Könige ist heute ein Besucherbergwerk. Die meisten Gruben liegen im Christophstal, die drei nebeneinander liegenden Gruben

Dorothea,

Haus Württemberg und

Neues Jahr sind Beispiele dafür. Die Firma Sachtleben fuhr in den 1990er-Jahren Material aus der Grube Dorothea in ihre Aufbereitungsanlage nach Wolfach. Daher kann sich dieses mit Material aus der

Grube Clara vermischt haben. In die Sammlungen gelangten vor allem Micromount-Stufen, größere Handstufen sind eher selten vorhanden.

Agardit-(La) kommt in der Grube Dorothea in der Typlokalität vor, das Mineral wurde dort erstmals bestimmt.

Bariopharmakosiderit und

Skorodit sind ähnlich gut ausgebildet wie in der Grube Clara.

Bismutit und

Emplektit sind typische Bismutminerale aus dem Erzgang. Eisenerze wie

Hämatit,

Goethit und

Siderit kommen ebenfalls vor. Gefunden werden neben vielen weiteren Mineralen auch

Arseniosiderit,

Brochantit,

Chalkophyllit,

Chrysokoll,

Cornwallit,

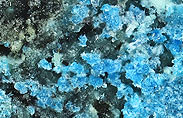

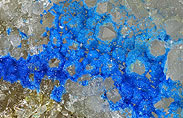

Cyanotrichit,

Cuprit,

Delafossit,

Gorceixit,

Kupfer gediegen,

Malachit,

Mixit,

Olivenit oder

Tetraedrit, jeweils in winzigen, aber meist schön ausgebildeten Kristallen.

Forbach, Hornberg

Es sind viele bedeutende Mineralfunde aus dem Schwarzwald dokumentiert. Den schönsten

Rauchquarz des Schwarzwaldes findet man bei

Forbach im Sasbachtal, einem Seitental des Murgtales.

Beryll ist sehr selten im Schwarzwald. Eine der wenigen Fundstellen liegt im Ortsteil Niederwasser der Stadt

Hornberg im Ortenaukreis.

Silberbrünnle

Die Grube

Silberbrünnle bei Gengenbach im Haigerachtal ist vor allem wegen dem

Pseudomalachit bekannt. Die alte Halde liegt mitten im Wald, die Stolleneingänge sind zugeschüttet. Sie war früher ein Eldorado für den Micromounter, zum Beispiel für

Agardit,

Bayldonit,

Brochantit,

Cerussit,

Chrysokoll,

Cornwallit,

Olivenit oder

Malachit. Der

Goethit tritt vielgestaltig auf, von gelb bis fast schwarz, als kugeliger bis nieriger Glaskopf, derb, in faserig-strahligen Aggregaten oder als Überzug auf anderen Mineralen. Der

Quarz ist manchmal mit

Hämatit vergesellschaftet oder er bildet die rote Varietät Eisenkiesel. Für Gengenbachit, Haigerachit und

Schapbachit ist die Grube Typlokalität. Minerale der Seltenen Erden wurden ebenfalls gefunden, zum Beispiel verschiedene

Rhabdophane oder der (dem Agardit ähnlichen)

Petersit-(Y).

Wildschapbachtal

Nördlich von Wolfach liegt die Ortschaft Schapbach im Wolfachtal. Das Wildschapbachtal zweigt vor Schapbach nach Nordwesten ab. Am bekanntesten sind die

Grube Friedrich Christian und die

Grube Herrensegen. Neben dem

Quarz und typischen Erzen wie

Baryt,

Fluorit oder

Galenit kommen von dort zum Beispiel auch

Anglesit,

Cerussit,

Langit oder

Linarit. Der

Pyromorphit aus der Grube Herrensegen bildet häufig kugelige Aggregate. Die Grube Friedrich Christian galt früher als Typlokalität für den

Schapbachit. Die in beiden genannten Gruben gefundenen grauschwarzen Nadeln im Quarz werden heute als Mischmineral aus Schapbachit mit Matildit angesehen, wobei der

Matildit überwiegt. Die alten Stufen

mit erkennbaren kubischen Kristallen haben sich als Mischung von Matildit mit Bleiglanz herausgestellt, so dass die Typlokalität diskreditiert wurde. Andere vorkommende Minerale sind neben weiteren

Annabergit,

Bismutit,

Brochantit,

Chrysokoll,

Malachit oder das Kupferoxid

Tenorit, das durch den Feuersetzbergbau aus Azurit oder Malachit entstehen kann. Bei dem natürlichen Aufschluss

Ausbiß, an dem der Hirschbach und der Wildschapbach

zusammenfließen, wurde das seltene Cermineral

Allanit-(Ce) gefunden.

Langit

Gr. Friedrich Christian

Hechtsberg

Zwischen Hausach und Haslach im Kinzigtal liegt der Steinbruch

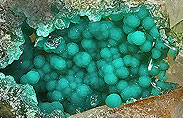

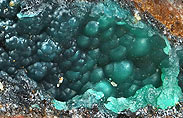

Hechtsberg. In den Jahren 1966 und 1996 wurden dort ungewöhnliche Funde jeweils in einer einzelnen Zone gemacht. Zwischen grünblauem

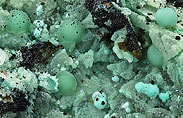

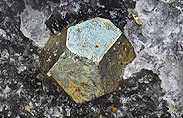

Chrysokoll fanden sich kugelige Aggregate des Bismutsilicats

Eulytin. Die Kugeln sind durch den Chrysokoll gelbgrün bis blaugrün gefärbt. Manche zeigen einen sehr hohen Glanz. Nur selten erkennt man die tetraedrischen Kristalle, die die kugelartigen Aggregate aufbauen. Auf dem Chrysokoll oder sogar auf den Eulytinkugeln sitzen manchmal auch dunkelgrüne, kugelig-nierige Aggregate. Hierbei handelt es sich um das Kupfer-Bismut-Mineral

Namibit. Selten sitzt darauf auch

Bismutit in krustig-kugeligen, gelblichen Aggregaten. Dieser kann auch zu

Beyerit umgewandelt sein. Der extrem seltene

Hechtsbergit wurde im Steinbruch erstmals entdeckt. Dieses Bismutvanadat tritt in winzigen, braunen Kristallen auf. Neben einigen anderen Mineralen wurden auch

Epidot,

Erythrin oder

Malachit gefunden.

Grube Ludwig

Direkt hinter dem Steinbruch am Hechtsberg liegt die

Grube Ludwig mit vier ehemaligen Gängen und Halden im Adlersbachtal. Dort wurden früher Silbererze wie

Miargyrit abgebaut, der im

Quarz eingeschlossen ist. Der

Pyrit aus dem Friedrichgang weist sogar einen geringen Goldgehalt auf. Antimonminerale sind ebenfalls vertreten: Das Antimonerz

Stibnit (Antimonit)

kann teilweise in Stibikonit umgewandelt sein. Der

Semseyit ist recht häufig, allerdings sind kristalline Formen eher selten. Er ist im Quarz eingesprengt oder zeigt blättrige Aggregate. Weiter kommen neben einigen weiteren Erzen auch

Arsenopyrit, faseriger

Boulangerit und brauner

Sphalerit (Zinkblende) vor.

Grube Segen Gottes

Die

Grube Segen Gottes bei Schnellingen nördlich von Haslach im Kinzigtal ist heute ein Besucherbergwerk. Früher wurden dort Silbererze wie

Argentit,

Proustit oder

Pyrargyrit gefördert. Sichtbar ausgebildete Kristalle aus dieser Grube sind sehr selten, weil die Silbererze fein verteilt in den Erzgängen vorkommen. Besonders die Halden waren für Mineraliensammler interessant. Blei- und Zinkerze wie

Bleiglanz oder

Zinkblende waren häufig zu finden, ebenso

Chalkopyrit oder

Gips. Der

Fluorit bildet mit dem blättrigen

Baryt oder mit den genannten Erzen hübsche Kombinationen. Auch schön ausgebildeter oder verzwillingter

Markasit kommt aus dieser Grube. Der

Hämatit überzuckert in schwarzen Blättchen den

Quarz. Eine Spezialität ist

Schwefel, der winzige, klare Kristalle bildet. Sogar

Gold wurde gefunden.

Gips

Grube Segen Gottes

Steinbruch Artenberg

Im Steinbruch

Artenberg bei Steinach im Kinzigtal dürfen heute keine Mineralien mehr gesucht werden. Früher wurden dort ungewöhnlich schöne Stufen für den Micromounter in den Quarz-Calcit-Gängen gefunden. Der

Calcit kommt in vielen Formen und Farben vor. Er kann Phantome enthalten oder mit anderen Mineralen wie goldenem

Chalkopyrit, gelblichem

Dolomit, kugeligem

Hämatit oder grünem

Fluorit bewachsen sein. Der

Quarz tritt als klarer Bergkristall oder in der Varietät

Eisenkiesel auf. Diese ist manchmal mit dem weißen Eisenaluminiumsulfat

Halotrichtit oder auch mit dem goldgelben Eisenhydroxidsulfat

Copiapit vergesellschaftet. Auch der Calcit kann durch Eisenoxid-Einschlüsse orangerot erscheinen. Erze wie

Bleiglanz,

Boulangerit,

Bournonit,

Malachit,

Markasit,

Molybdänit,

Pyrit,

Pyrrhotin,

Tetraedrit oder

Zinkblende bilden meist nur sehr kleine Kristalle. Aus dem Steinbruch stammen auch Titanminerale wie

Anatas,

Brookit,

Rutil und

Titanit.

Wenzel, Fortuna, Einbachtal, Roßgrabeneck

Berühmt ist auch der

Dyskrasit in seiner Typlokalität aus der

Grube Wenzel. Das ehemalige Silberbergwerk bei Oberwolfach ist heute ein Besucherbergwerk. Aus der

Grube Fortuna im Gelbachtal stammt orangegelber

Stolzit. Das

Einbachtal mit der

Grube Erzengel Gabriel bei Hausach ist für farbstarken Fluorit bekannt. Am

Roßgrabeneck bei Zell am Harmersbach gibt es im Wald in den Quarzgängen schwarzen

Schörl und

Wolframit. Der schwarze Turmalin kann mit weißem

Fluor-Apatit besetzt sein.

Ohlsbach, Silbereckle

Ohlsbach liegt ein paar Kilometer südwestlich von Offenburg. Der

Fluor-Apatit mit seinen strahligen Aggregaten aus dem Steinbruch Riesenwald nördlich von Ohlsbach zeigt bemerkenswerte Wachstumsformen, ebenso der violette

Fluorit mit seinen Phantomzeichnungen. Auf den Halden im Wald der ehemaligen Grube

Silbereckle bei Lahr konnte man früher weißen

Köttigit finden.

Gremmelsbach

Weltberühmt ist der Stollen „Zum Pyrolusit“ beim Triberger Ortsteil

Gremmelsbach. Von dort stammt aus dem Triberger Granit

Pyrolusit, der pseudomorph nach

Manganit auftritt und wohl in jeder Mineraliensammlung vertreten ist. Der Pyrolusit kann mit

Baryt oder mit

Quarz vergesellschaftet sein. Das Manganerz

Braunit kommt in kleinen, schwarzen Oktaedern vor. Sehr selten ist das aus Manganoxalat-Dihydrat bestehende, organische Mineral

Lindbergit (früher in Gremmelsbach fälschlicherweise „Humboldtin“ genannt), das in weißen Nadeln auf dem Pyrolusit wachsen kann. Bei den schwarzen, traubigen Aggregaten, die in den Sammlungen mit

Psilomelan beschriftet sind, handelt es sich um ein nicht näher bestimmtes Mischmineral mit verschiedenen Manganoxiden. Es kann sich dabei um

Hausmannit handeln.

Schweighausen

Die Gegend um Schweighausen im Schuttertal ist für schönen

Achat bekannt, der zum Beispiel im ehemaligen

Steinbruch am Geisberg gefunden wurde. Auch kryptokristalliner Chalcedon in der roten Varietät Karneol kommt am Geisberg vor. Südlich von Schweighausen befindet sich der Rhyolith-Steinbruch

Hünersedel. Der Name hat sich so eingebürgert, er ist aber etwas irreführend: Der Steinbruch liegt nicht am Berg Hünersedel, sondern westlich des Heubergs. Die Paragenesen und Einschlussvarietäten von verkieseltem

Quarz mit Eisenoxiden sind dort einmalig und unverkennbar. Die Quarzkristalle zeigen manchmal auch Zepterwachstum oder Phantome. Der schwarze bis rote

Hämatit kann zu rotem

Lepidokrokit verwittert sein. Auch das gelbe Eisenerz

Siderit tritt auf. Der schwarze

Goethit kommt nadelig oder als nierenförmiger „Glaskopf“ vor. Eine Spezialität ist das Aluminiumsilicat

Nakrit, das in den Hohlräumen auskristallisiert und sechsseitige, tafelige Prismen bildet. Eher selten zu finden sind schöne Kristalle des Wolframerzes

Scheelit.

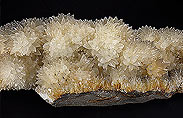

Revier Todtnau, Feldberg und Umgebung

Der

Feldberg ist mit 1493 Höhenmeter der höchste Gipfel des Schwarzwaldes. Schöner

Fluorit wurde zum Beispiel an den

Hasenmatten bei Todtnau gefunden. Die

Grube Maus mit den alten Halden am Maustobel befindet sich rechts der Straße am Ortsausgang von Todtnau Richtung Feldberg. Der

Baryt kann mit einer sekundären Generation aus

Dolomit besetzt sein, darauf befindet sich eine dritte Generation mit

Calcit (siehe Fotos). Aus der ehemaligen

Grube St. Anna bei Fahl stammen gelber bis zonar blauer

Fluorit und auch wunderschöner

Bleiglanz in kleinen Kristallen.

Calcit und

Dolomit sind häufig mit

Pyrit überzuckert. Ähnliche Paragenesen kommen aus der alten Lagerstätte

Brandenberg. Von dort sind schöne Kombinationen von

Baryt,

Fluorit oder

Calcit mit

Dolomit,

Pyrit und

Quarz bekannt. Der Calcit tritt häufig in der Varietät Kanonenspat auf. Der Fluorit-Baryt-Gang der

Grube Baumhalde liegt oberhalb von Fahl am

Silberberg. Die abgebildeten Minerale

Malachit oder

Rhabdophan-(Ce) sind zwei Beispiele aus dieser Lokalität. Typisch für das Revier Todtnau ist auch bläulicher

Chalcedon, der gerne mit Bleiglanz vergesellschaftet ist. Aus dem

Kammendobel auf der Westseite des Feldbergs Richtung St. Wilhelm stammt der schönste

Pyromorphit aus der Gegend. Das Mineral wurde auch auf den

Ratscherthalden bei Todtnauberg und auf den Halden der ehemaligen

Grube Rotenbach unterhalb der Todtnauer Hütte gefunden. Bei

Lenzkirch zwischen dem Titisee und dem Schluchsee gibt es einen natürlichen Aufschluss im Ortsteil Saig, in dem gut auskristallisierter

Hämatit gefunden wird.

Menzenschwand

Im

Krunkelbachtal südlich des Feldbergs liegt bei

Menzenschwand eine der wenigen Uranerzlagerstätten in Mitteleuropa. Im Zeitraum von 1960 bis 1991 baute man ca. 100'000 Tonnen Uranerze ab. Der Abbau war zwischenzeitlich aufgrund von Protesten der Anwohner und der Umweltschützer unterbrochen. Der Abtransport der Erze erfolgte mit LKWs zum Bahnhof Seebrugg am Schluchsee. In den 1970er-Jahren standen dort frei zugängliche Eisenbahnwaggons, die mit Uranerzen gefüllt waren. Heute ist die ehemalige Halde im Krunkelbachtal renaturiert. Aus Menzenschwand stammen viele Uranminerale. Am bekanntesten sind die schwarze

Pechblende und der grüngelbe

Uranocircit, welcher im UV-Licht eine starke grüne Fluoreszenz aufweist. Der

Arsenuranospathit bildet gelbe, blättrige Kristalle mit tafeligem bis säuligem Habitus. Es kommen viele weitere Uranminerale vor, zum Beispiel

Autunit,

Fourmarierit,

Heinrichit,

Kasolit,

Phosphuranylit,

Rutherfordin,

Schoepit, Studtit,

Torbernit oder

Uranophan. Der

Uranopilit ist auch unter der Bezeichnung „Uranocker“ bekannt. Für Arsenovanmeerscheit, Heisenbergit, Joliotit, Nielsbohrit, Uranosilit und Uranotungstit ist Menzenschwand Typlokalität. Der

Quarz kommt aufgrund der radioaktiven Strahlung als sehr dunkler Rauchquarz vor.

St. Ulrich

Zur Gemeinde Bollschweil südlich von Freiburg gehört das Kloster St. Ulrich. In der Umgebung ist der Bergbau seit dem Mittelalter dokumentiert, zum Beispiel im Revier

Birkenberg südwestlich von St. Ulrich. Ein Bergbaupfad erinnert daran. Dort findet man neben den typischen Antimonerzen wie

Stibnit und sein gelbliches Umwandlungsprodukt

Stibiconit auch

Agardit,

Azurit,

Beudantit,

Malachit,

Fahlerze, sowie Silbererze wie

Proustit und

Pyrargyrit. Weiter oben Richtung Schauinsland in südöstlicher Richtung liegen die alten Halden im

Gründenwald. Das bekannteste Mineral von dort ist der nadelförmige

Berthierit. Dieses Eisen-Antimon-Sulfid läuft gerne farbig an. Das Silber-Antimon-Sulfid

Miargyrit erscheint dagegen blockiger. Der rötliche

Metastibnit entsteht durch eine Umwandlung aus dem Berthierit. Seltener ist das Antimonoxid

Valentinit.

Pyrit und

Arsenopyrit bilden in Gründenwald winzige Kristalle, ebenso

Schwefel der meist auf den Antimonmineralen oder auf dem

Quarz sitzt.

Revier Sulzburg

Das Revier Sulzburg liegt südlich des

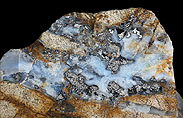

Münstertals im Sulzbachtal. Im Stadtzentrum von Sulzburg befindet sich die ehemalige, evangelische Pfarrkirche, in der von 1982 bis 2023 das Landesbergbaumuseum untergebracht war. Schon in der Jungsteinzeit vor 7000 Jahren wurde in Sulzburg das Eisenerz

Hämatit abgebaut. Das Gebiet in der weiteren Umgebung weist verschiedene Typen von Lagerstätten auf. Das ehemalige Bergwerk

Schweizergrund ist auch als „Antimongrube“ bekannt. Der antimonhaltige Quarzgang weist Vererzungen auf. Der

Antimonit (=Stibnit) kann unter Abgabe von

Schwefel zu verschiedenen anderen Antimonmineralen oxidiert sein, zum Beispiel zu

Valentinit oder

Stibiconit. Der

Boulangerit tritt haarfömig in Quarzdrusen auf. Die

Pfarrhöhle und das

Holderpfadgebiet führen seltenere Minerale der Antimon-Paragenese, zum Beispiel

Plagionit oder

Zinkenit. Der gelbe

Oxyplumboroméit tritt pseudomorph nach Zinkenit auf.

Sericit ist eine feinblättrige Muskovitvarietät. Aus der

Schnellinggrube stammen

Meneghinit und

Parasymplesit.

Der eventuell schon seit der Römerzeit betriebene

Riestergang führt Buntmetallerze wie

Malachit,

Pyromorphit oder

Sphalerit. Die

Kobaltgrube ist auch unter dem Namen „Segen Gottes“ bekannt.

Erythrin und

Kobaltkoritnigit sind nicht so häufig, das abbauwürdige Kobalterz ist eine Mischung aus

Löllingit,

Rammelsbergit und

Safflorit. In der prähistorischen Rötelgrube am

Hämatitabbau ist der

Hämatit mit

Quarz vergesellschaftet. Ein weiteres bekanntes Mineral aus Sulzburg ist der

Amethyst, der schöne Strukturen zeigt, wenn er geschliffen wird.

Gips wird im

Fliederbachstollen am Dreispitz gefunden. Er stammt aus einem kleinen Amethystquarzgang in Richtung

Rammelsbacher Sattel. Die Stücke erinnern an den Amethyst aus Geyer im Erzgebirge. Weiter südlich von Sulzburg gelangt man zum

Revier Badenweiler.

Gips

Fliederbachstollen

Schlächtenhaus

Ganz im Süden des Schwarzwaldes liegt die Gemeinde Steinen mit dem fünf Kilometer nördlich davon gelegenen Ortsteil

Schlächtenhaus. Am Heidelweg nach Endenburg gibt es eine Haarnadelkurve. Dort fand der Autor zusammen mit seinem Cousin schon als Jugendlicher in den 1970er-Jahren den blauen Azurit am Straßenrand.

Im Gebiet existieren Spuren eines mittelalterlichen Bergbaus. Die Kupfererz-Lagerstätte wurde aber erst 1931 unter der Bezeichnung

Kupfergrube Heidelwerk erschlossen. Die beiden Stollenmundlöcher und die Haldenreste sind heute überwachsen. In den Sammlungen ist oft nur „Schlächtenhaus“ oder gelegentlich auch „Endenburg“ angegeben. In den 1990er-Jahren wurde der Aufschluss erneut durch den Kanalbau an der Straße freigelegt. Neben dem

Azurit treten einige Kupfer-, Blei- oder Arsenminerale auf, zum Beispiel

Chrysokoll,

Cornwallit,

Cuprit,

Langit,

Malachit,

Mimetesit,

Olivenit,

Strashimirit,

Tetraedrit oder

Tirolit. Auch sehr schöner

Konichalcit wurde gefunden.

Grimmelshofen, Wutachtal

Der Steinbruch bei

Grimmelshofen liegt in einem Seitental des Wutachtals oberhalb der Ortschaft an der B 314. Noch heute wird dort Kalk abgebaut, er ist für seine

Calcite berühmt. Dort wurden große Skalenoeder bis 20 Zentimeter Länge gefunden. Die Aggregate mit reich besetzten Calcit-Igeln stammen teilweise noch aus alten Funden, die beim Bau der Straße oder auch beim Bau der Eisenbahn nach Blumberg mit ihren zahlreichen Kehrtunneln ans Tageslicht kamen. Das zweite Foto zeigt eine 30 Zentimeter breite Museumsstufe. Das Gipsbergwerk

Schleitheim im Wutachtal liegt schon in der Schweiz, direkt an der Grenze zu Deutschland im Kanton Schaffhausen. Von dort stammt schöner

Fasergips.

Kaiserstuhl

Oberrheingraben

Der Oberrheingraben zwischen Basel und Frankfurt am Main entstand durch Absenkung im Laufe der letzten 50 Millionen Jahre. In früheren Erdzeitaltern reichte das Meer bis in diese Gegend, heute prägt der Rhein das Landschaftsbild. Durch Ablagerungen entstanden einst die Salzlagerstätten. Die Salinen Schweizerhalle bei Basel fördern noch heute Sole aus alten Salzlagerstätten. Das

Kalisalzbergwerk

Buggingen war noch bis 1973 in Betrieb. Bei Buggingen sind noch Reste der alten Abraumhalde zu sehen, die auch „Monte Kalino“ genannt wird. Die Minerale

Carnallit,

Halit oder

Sylvin sind typische Vertreter aus dieser Lokalität. Sehr speziell sind auch die Paragenesen mit klaren, langgezogenen

Natrolithkristallen, blockigem

Anhydrit und dem Granatmineral

Andradit.

In direkter Nachbarschaft zum

Kaiserstuhl befindet sich der

Tuniberg, der sich geologisch zwar vom Kaiserstuhl unterscheidet, aber über eine Verwerfung verbunden ist. Die Kalksteinerhebung ragt nur wenig über den Oberrheingraben, sie ist von Löss und Lehm überzogen. Durch die hohe Speicherfähigkeit des Kalks für Wasser und aufgrund der Lage mit viel Sonne im Jahr ist der Tuniberg ein ideales Anbaugebiet für Reben. Im großen Steinbruch bei

Merdingen kommt kristallisierter

Calcit vor, der unverwechselbar ist: Er ist oft durch den gelblichen Löss leicht verschmutzt, dunkle Eisensalze im Innern erzeugen Phantome.

Dinkelberg

Der Dinkelberg ist ein kleines Gebirge ganz im Südwesten Deutschlands. Es wird umrahmt durch die Städte Lörrach, Schopfheim, Wehr und Rheinfelden. Der Dinkelberg unterscheidet sich geologisch vom Schwarzwald und vom Schweizer Jura. Das Gestein stammt überwiegend aus dem Mitteltrias, der fossilienreiche Muschelkalk ist vorherrschend. Beim Autobahnbau der A98 fanden um 1980 am

Homburger Wald bei Lörrach große Grabarbeiten statt. Im Aushub fand man zahlreiche Versteinerungen, darunter Ammoniten, Brachiopoden, Muscheln und Trochitenkalk, der reich mit Seeliliengliedern durchsetzt ist. Die Drusen des Gesteins und auch die Hohlräume der versteinerten Ammoniten sind mit kristallinem

Calcit bewachsen. Beim Bau der Häuser vor 1980 am angrenzenden

Hühnerberg in Lörrach gab es ebenfalls hervorragende Fossilfunde, zum Beispiel versteinerte Hahnenkammaustern

oder riesige Belemniten.

Hegau

Die Hegauvulkane liegen südlich der Schwäbischen Alb zwischen der Donau und dem Bodensee. Am bekanntesten ist der

Hohentwiel bei Singen. Dort wurde der

Natrolith erstmals gefunden und durch Martin Heinrich Klaproth 1803 beschrieben. Der Natrolith bildet in der Typlokalität zonar weiß und gelb gefärbte Sonnen, die im graubraunen Phonolith vorkommen. In den Hohlräumen des vulkanischen Gesteins ist der Natrolith auch nadelig ausgebildet. Im 19. Jahrhundert wurde der Phonolith abgebaut, heute herrscht am Hohentwiel striktes Sammelverbot. Vereinzelt sind einzigartige Schmucksteine in Sammlungen vertreten, die das Sonnenmuster im geschliffenen Phonolith zeigen. Das aus einem Basaltblock bestehende

Höwenegg ist der nördlichste der ehemaligen Hegauvulkane. Heute ist dort beim See und dem alten Steinbruch ein Naturschutzgebiet. Einmalig sind die Kombinationen von rhomboedrischem

Calcit mit nadeligem

Natrolith. Aus alten Funden stammen auch

Gips,

Magnetit,

Montmorillonit,

Tobermorit oder die typischen Zeolithe, wie sie im vulkanischen Gestein vorkommen, zum Beispiel

Chabasit,

Garronit-Ca,

Phillipsit,

Mesolith,

Skolezit,

Thomsonit-Ca, sowie

Amicit in der Typlokalität.

Schwäbische Alb

Die Schwäbische Alb im Südosten von Baden-Württemberg ist eine ehemalige Hochebene, die wie der Schweizer Jura hauptsächlich aus Jurakalk besteht und durch Erosion teilweise wieder abgetragen wurde. Die Schwäbische Alb wird von der Donau durchschnitten. Im Kalk findet man neben den Fossilien vor allem gut ausgebildeten

Calcit, zum Beispiel in den Steinbrüchen bei

Allmendingen oder am Kapellenberg bei

Schelklingen. Das Bohnerz ist ein

Brauneisenerz, es kann in kalk- und lehmhaltigen Erden oder in Kalkhöhlen entstehen, wenn lösliche Eisenverbindungen hinzukommen. Es eignet sich zur Gewinnung von Ockerpigmenten. Abgebaut wurde es zum Beispiel bei Sigmaringen oder Ulm. Eine ehemalige Bohnerzgrube ist auch die Wagnersgrube an der A7 nördlich von

Oggenhausen. Heute findet man dort ein Biotop, an dem man auf dem Erzweg von Heidenheim nach Oggenhausen vorbeikommt. Durch Verpressen von Kalkablagerungen mit eisenhaltigen Tonmineralien in den ehemaligen Meeren entstand Knollenkalk. Die Färbungen werden hauptsächlich durch

Hämatit verursacht. Aus einem aufgelassenen Steinbruch zwischen Oggenhausen und Staufen stammt gelber

Calcit in der Varietät „Honigspat“.

Dotternhausen liegt südlich von Balingen im Zollernalbkreis. Im Schwarzen Jura kommen neben den Fossilien auch Mineralien wie

Calcit oder knollen- bis kugelförmiger

Pyrit vor. Je nach Verkohlungsgrad sind bituminöse Gesteine zu finden, die aus fossilem Holz entstanden sind, zum Beispiel Gagat. Diese auch „Pechkohle“ genannte, schwarze Masse erkennt man am Glanz und an der geringen Dichte.

Pyrit im Ölschiefer gibt es auch an anderen Fundstellen auf der Schwäbischen Alb, zum Beispiel in

Ohmenhausen bei Reutlingen. Der rötlich glänzende

Pyrit aus einem Bachbett bei

Reichenbach in der Nähe von Aalen ist teilweise schon korrodiert.

Neckar

Etwa 15 Kilometer südlich von Heidelberg liegt

Wiesloch. Dort gab es früher zahlreiche Stollen und Erzgruben. Der vorhandene Muschelkalk wurde an dieser Stelle im Laufe der Zeit von Erzkörpern verdrängt, so dass auch Blei- und Zinkerze vorhanden waren. Aus alten Sammlungen stammen Stücke mit

Wurtzit,

Sphalerit und Galenit in Schalenblende. Die bekannten

Gipskristalle aus „Wiesloch“ stammen allerdings aus der seit den 1990er-Jahren geschlossenen Tongrube im Dämmelwald beim Kompostwerk. Im 30 Millionen Jahre alten Septarienton aus dem Oligozän fand man Gips-Schwimmer mit bis zu zehn Zentimeter Länge, die teilweise auch eine Sanduhrzeichnung aufweisen. Südlich des Odenwaldes befindet sich das vom Neckar geprägte Heilbronner Becken. Aus der

Tongrube Ilsfeld bei Heilbronn stammen die schönsten Kalkversinterungen aus Deutschland.

Hinweis: Es werden nicht alle Minerale einer Fundstelle aufgezählt, sondern nur die bekanntesten.