Lage

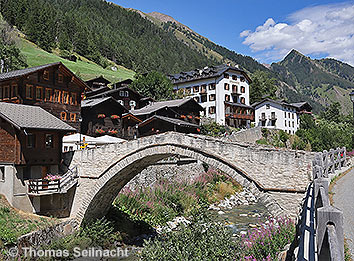

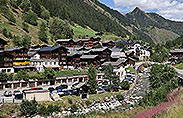

Das Binntal ist ein südliches Seitental der Rhone oberhalb von Fiesch im Schweizer Kanton Wallis. Die kleine Gemeinde Binn ist mit dem Auto von Lax über Ernen und dann über einen drei Kilometer langen Tunnel erreichbar. Für das Mountainbike ist die alte Straße als Tunnelumfahrung hergerichtet, sie ist eine der schönsten Strecken für das Fahrrad in den Schweizer Alpen. Auch ein Postbus fährt nach Binn. Während der Sommersaison gibt es eine Busverbindung von Binn über Fäld bis zur Stella Alpina.

Geschichte

Die steinerne Bogenbrücke über die Binna in Binn stammt aus dem Jahr 1564. Schon 1732 untersuchten englische Prospektoren die Lagerstätte mit dem weißen Dolomitmarmor hinter Fäld. Ab erst ab der Mitte des 18. Jahrhunderts begann man, die Grube Lengenbach systematisch zu bearbeiten. Die erste Straße für den Verkehr wurde 1864 eröffnet, das Hotel Ofenhorn existiert seit 1883. Danach kamen auch die ersten Touristen. Bei den Geologen und Mineralogen hatte es sich bereits herumgesprochen, dass die Grube Lengenbach extrem seltene Arsen- und Thalliumminerale beherbergt. Zahlreiche Minerale sind nach ihnen benannt. Das erste neu entdeckte Mineral in der Grube Lengenbach war das Blei-Arsen-Sulfid Dufrénoisit, das in nadeliger Form häufig mit dem roten Realgar zusammen vorkommt. Es wurde vom französischen Mineralogen Augustin Alexis Damour (1808–1902) im Jahr 1845 erstmals beschrieben und nach dem französischen Mineralogen Armand Dufrénoy (1792–1857) benannt.

Noch heute leben die ortsansässigen Strahler von ihrem Beruf, sie verkaufen Mineralien oder bieten geführte Exkursionen zu ihren Klüften weiter oben im Gebirge an. Angeboten wird vor allem Bergkristall in allen Ausprägungsformen. Die beiden Strahler Toni Imhof und André Gorsatt gelten als Legenden. In André Gorsatts Mineralienmuseum kann man einmalige Funde aus dem Binntal bestaunen. Besonders bemerkenswert ist es auch, dass die Fundstücke im Museum optimal beleuchtet sind. Das Museum befindet sich hinter der Bushaltestelle in Fäld. Einmal im Jahr findet auf dem Parkplatz vor Binn eine Mineralienbörse statt. Von dort fährt auch der Bus nach Fäld los.

Geologie

Ein Grund für die enorme Mineralvielfalt im Binntal hat auch damit zu tun, dass dort verschiedene Gesteinstypen vorkommen. Nördlich der Binna, zum Beispiel im Fäldbachtal und an der Turbenalp, sowie am Breithorn und im unteren Bereich am Lärchultini sind die Formationen vom Bündnerschiefer geprägt. Dieser enthält sedimentär im Perm entstandene, feinkörnige, braune Tonsteine und nachträglich durch Metamorphose entstandene, glänzende Glimmerminerale wie Biotit oder Muskovit. Die Bergformen sind weicher, der Fels ist oft von Alpweiden und Rasen bedeckt. Der weiße Dolomitmarmor kommt in Bändern dazwischen vor, er ist reich an Vererzungen, das beste Beispiel dafür ist die Grube Lengenbach. Südlich der Binna – zum Beispiel am Chummibort – dominieren Gneise und Schiefer. Schroffe Felswände und Schutthalden prägen das Bild dieser Landschaft. Im Gebiet um den Geisspfad findet man Peridotit und Serpentinit. Der grüne bis fast schwarze Geisspfad-Serpentinit verwittert an der Luft und bildet rotbraune Krusten.

Grube Lengenbach

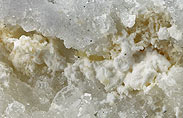

Etwa drei Kilometer oberhalb von Binn bei Fäld liegt die Grube Lengenbach. Auffällig dort ist der weiße Dolomitmarmor. Dieses Gestein besteht hauptsächlich aus körnigem Dolomit. In ihm kommen golden glänzender Pyrit und andere interessante Erzminerale vor. Beim Abbau fand man eine Kluft, die mit mehreren Zentimeter großen Dolomitkristallen gefüllt war. An der Brücke über den Messerbach neben der Grube gibt es ebenfalls einen Aufschluss mit Dolomitmarmor. 1945 barg der Strahler Joseph Imhof in der Grube Lengenbach einen riesigen Realgarkristall mit fünf Zentimeter Durchmesser. Man kann ihn heute im Naturhistorischen Museum in Bern bewundern. In den 1970er- und 1980er-Jahren war die Halde ein Eldorado für Mineraliensammler. Heute wird kaum noch neues Material auf die Halde geworfen, so dass die Fundmöglichkeiten bescheiden sind. Auf dem Gesteinserlebnisweg von Fäld zur Grube Lengenbach erhält man auf den Tafeln am Wegrand Informationen zur Geologie des Binntals.

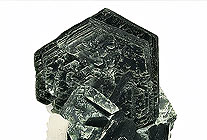

In der Grube Lengenbach kommen zahlreiche Arsenminerale vor, die Metall-Ionen in verschiedenen Variationen enthalten. Beispiele dafür sind die Minerale Baumhauerit, Dufrénoysit, Jordanit, Lengenbachit, Sartorit oder Binnit, der eine rundliche, vielflächige Tennantit-(Zn)-Varietät darstellt (alle Typlokalität). Gediegen Arsen kommt in braunschwarzen, traubig-kugeligen Aggregaten vor. Berühmt sind auch die klaren, honiggelben Kristalle der Zinkblende, die als „Honigblende“ bezeichnet werden. Die Honigblende darf nicht mit dem ähnlichen Goyazit verwechselt werden. Die Grube Lengenbach gilt für mindestens 44 Minerale als Typlokalität (TL), dazu zählen auch Liveingit, Seligmannit, Smithit, Trechmannit und sehr seltene Thalliumminerale, die sonst an keinem anderen Ort der Welt vorkommen, zum Beispiel Edenharterit, Hutchinsonit, Imhofit, Rathit, sowie Hatchit und Wallisit, die gerne ein Mischmineral bilden. Silber gediegen ist extrem selten, meistens sind die Drähte und Locken schon zu Akanthit umgewandelt. Auch das rötliche bis schwarze Silbermineral Proustit ist selten. Die Grube Lengenbach ist eine der bedeutendsten Mineral-Fundstellen der Welt. Heute ist sie weitgehend erschöpft.

Akanthit

Lengenbach

Arsen gediegen

Lengenbach

Arsenopyrit

Lengenbach

Arsenopyrit

Lengenbach

Auripigment

Lengenbach

Baryt, Hyalophan

Lengenbach

Baumhauerit TL

Lengenbach

Binnit TL

Lengenbach

Calcit

Lengenbach

Dolomit

Lengenbach

Dolomit

Lengenbach

Dolomit (Kluft)

Lengenbach

Dufrénoysit TL,

Realgar, Lengenbach

Imhofit TL

Lengenbach

Jordanit TL

Lengenbach

Kaolinit

Lengenbach

Lengenbachit TL

Lengenbach

Liveingit TL

Lengenbach

Muskovit

Lengenbach

Proustit

Lengenbach

Realgar

Lengenbach

Realgar

Lengenbach

Pyrit, Realgar

Lengenbach

Pyrit, Realgar

Lengenbach

Quarz

Lengenbach

Rutil Zwilling

Lengenbach

Rutil Sagenitgitter

Lengenbach

Sartorit TL

Lengenbach

Sartorit TL

Lengenbach

Seligmannit TL

Lengenbach

Trechmannit TL

Lengenbach

Turmalin: Dravit

Lengenbach

Turmalin: Dravit

Lengenbach

Wallisit TL

Lengenbach

Zinkblende, Pyrit

Lengenbach

Zinkblende

Lengenbach

Zinkblende

ZinkblendeLengenbach

Lärchultini

Im Binntal können noch an zahlreichen anderen Fundstellen hervorragende Funde gemacht werden. Geht man das Tal der Binna nach Fäld weiter hinauf, gelangt man zur Alpwirtschaft Stella Alpina, bei der man hervorragend essen kann. Von dort aus hat man einen tollen Blick auf die andere Talseite, auf der sich ja weiter unten die Grube Lengenbach befindet. Für die Strahler besonders interessant sind natürliche Aufschlüsse mit Klüften und die Ränder der Wasserläufe, die sich in das Gestein gegraben haben, zum Beispiel der Vordere Chollergrabe und der Hinnere Chollergrabe (auch „Kohlergraben“). Das Gebiet mit den Hängen und Gräben wird als Lärchultini (auch „Lercheltini“) bezeichnet.

Das Gebiet ist bekannt für schönen Adular, Anatas, Bergkristall, Hämatit, Magnetit, Rauchquarz oder Rutil. Der obere Bereich im Lärchultini ist von metamorphen Gesteinen wie Schiefer und Gneisen geprägt. Bei der Gorb kommt der seltene Graeserit in einer Kluft als Typlokalität vor. Dieses Mineral ist nach dem Mineralogen Stefan Gräser benannt, der als Kurator am Naturhistorischen Museum in Basel arbeitete. Im unteren Bereich dominiert Bündnerschiefer, der an verschiedenen Stellen von hellem Dolomitmarmor durchzogen ist, zum Beispiel auch am Hinnere Chollergrabe. Die Wyssi Flüe rechts neben dem Vordere Chollergrabe ist ein natürlicher Dolomitmarmoraufschluss, der an der hellen Farbe deutlich zu erkennen ist. Man findet dort auch Bergkristall in der Varietät Nadelquarz oder das rötliche Glimmermineral Phlogopit. Der Dolomitmarmor enthält kleine Kristalle von Erzen wie Cerussit, Hydrozinkit, Malachit, Mimetesit, Rutil, Tennantit, Tetraedrit oder Wulfenit.

Rutil

Gorb

Anatas

Lärchultini

Magnetit

Lärchultini

Rauchquarz

Lärchultini

Rutil

Lärchultini

Phlogopit

Wyssi Flüe

Fäldbachtal

Der Fäldbach (auch „Feldbach“) mündet bei Fäld in die Binna. Um zu den Klüften im Bündnerschiefer im oberen Fäldbachtal zu gelangen, braucht man sehr gute Kondition oder man muss im Gebiet übernachten. Von dort stammen schöne Bergkristallstufen im Tessiner Habitus oder die grüne Muskovit-Varietät Fuchsit, in dem kristallisierter Pyrit enthalten sein kann. Dieser ist aber meistens verwittert. Im Geröll findet man auch grünen Aktinolith. Dieses Amphibol zählt aufgrund seiner Faserstruktur zu den Asbesten.

Fäldbachtal mit Rappehorn und Turbhorn

Bergkristall

Fäldbach

Bergkristall

Fäldbach

Fuchsit, Pyrit

Fäldbach

Aktinolith

Fäldbach

Turbenalp, Turbeweng

Im Gebiet bei der Turbenalp kommen zum Beispiel Adular, Anatas, Bergkristall, Calcit, Schörl, Quarz, Rutil, Xenotim-(Y) oder radial miteinander verwachsene Kristalle des Siderits vor. Die Vererzungen führen zum Beispiel auch Bismutit, Galenit, Ilmenit, Pyrit oder Sphalerit. Die berühmte Turmalinschürfstelle liegt direkt am Weg zur Turbenalp. Weiter oben, bei der Turbeweng unterhalb des Turbhorns, wird in den schmalen Klüften Zepterquarz und Fensterquarz mit interessanten Wachstumsformen gefunden.

Quarz, Bündnerschiefer

Turbenalp

Anatas

Turbenalp

Rutil

Turbenalp

Siderit

Turbenalp

Turmalin: Schörl

Turbenalp

Chummibort, Blattjegrat, Helsenhorn, Ritterpass

Über ein unterhalb von Binn abzweigendes Seitental gelangt man an den Kraftort Heiligkreuz. Von dort aus startet eine Werkseilbahn zur Einigehitte, die aber nicht öffentlich benutzt werden kann. Nur mühsam gelangt man zu Fuß an den Stausee im Chummibort. Die natürlichen Aufschlüsse sind dort ebenfalls sehr mineralreich, Calcit und Laumontit sind zwei Beispiele dafür. Eine der Fundstellen lieferte Gips in der Varietät Marienglas, was in der Region Binntal selten ist. Das darüber liegende Blattjegrat (auch „Blattjengrat") ist für hervorragenden Amethyst bekannt. Diese Quarzvarietät ist in den Alpen selten und bei Sammlern enorm begehrt, was sich entsprechend in den Preisen bemerkbar macht. Der Amethyst vom Blattjegrat wächst praktisch immer als zweite Generation auf dem Rauchquarz. Er bildet gerne Zepter oder Doppelender. Typisch sind treppenartige Aggregate mit lamellarem Aufbau, die an den Kanten dunkler erscheinen. Die Kristalle sind häufig auch parallel verwachsen, wobei die Kristallspitzen in eine Richtung zeigen. Schöner Amethyst kommt auch am Helsenhorn vor. In den Aufschlüssen am Ritterpass wurden neben schön kristallisiertem Hämatit sehr seltene Cer- und Yttriumminerale gefunden, zum Beispiel Bastnäsit-(Ce), Chernovit-(Y), Dessauit-(Y), Fergusonit-(Y), Gadolinit-(Y), Gramaccioliit-(Y), Hingganit-(Y), Monazit-(Ce), Synchisit-(Ce) oder Xenotim-(Y).

Kapelle

in Heiligkreuz

Gips

Chummibort

Amethyst

Blattjegrat

Amethyst

Blattjegrat

Amethyst

Blattjegrat

Amethyst

Blattjegrat

Hämatit

Ritterpass

Chriegalptal mit Wannigletscher, Scherbadung, Gischigletscher (auch Italien)

Im Chriegalp-Wasserstollen wurde prismatischer Laumontit gefunden. Oberhalb und ostseitig vom Chriegalptal (auch „Kriegalptal“) befindet sich ein weiteres Eldorado für Mineraliensammler: Zwischen Wannihorn und Scherbadung (italienisch Pizzo Cervandone) liegt der Wannigletscher. Der Gletscher geht aufgrund des Klimawandels immer weiter zurück und setzt dabei neue Fundstellen frei. Das Gebiet liegt sehr abgelegen und ist nur für erfahrene Alpinisten zugänglich. Es werden zum Beispiel Adular, Anatas, Azurit, Epidot, grüner und rosa Fluorit, Hämatit, Magnetit, Malachit, Quarz, Rutil, Schörl, Titanit oder Raritäten wie Monazit-(Ce), Synchisit-(Ce) und Tilasit gefunden. Für Asbecasit und Cafarsit ist der Wannigletscher Typlokalität. Die grünen Überzüge auf dem Cafarsit hielt man früher für Mixit, sie werden heute als Zálesíit angesehen. Vereinzelt sind auch das Yttriumarsenat Chernovit-(Y) oder das Yttriumphosphat Xenotim-(Y) in die Sammlungen gelangt. Der Crichtonit bildet eine Mischkristallreihe mit dem Senait, bei dem die Strontium-Ionen durch Blei-Ionen ersetzt sind. Weitere begehrte Spezialitäten stellen der Cervandonit-(Ce) oder die Rutil-Varietät Niob-Rutil dar. Auch das extrem seltene Cerarsenat Gasparit-(Ce) oder sogar das Lanthanarsenat Gasparit-(La) kommen vor. Der Diopsid stammt aus Klüften am Serpentinit-Felssporn an der italienischen Nordost-Flanke des Pizzo Cervandone. Aus dem Gebiet am Gischigletscher sind Funde des radioaktiven Uranminerals Metatorbernit bekannt.

Laumontit

Chriegalp-Wasserstollen

Adular, Epidot

Wannigletscher

Anatas

Wannigletscher

Asbecasit TL

Wannigletscher

Asbecasit TL

Wannigletscher

Cafarsit TL

Wannigletscher

Cafarsit TL

Wannigletscher

Cafarsit, Quarz

Wannigletscher

Cafarsit, Zálesíit

Wannigletscher

Cervandonit-(Ce)

Wannigletscher

Chernovit-(Y)

Wannigletscher

Crichtonit-Senait

Wannigletscher

Epidot

Wannigletscher

Fluorit

Wannigletscher

Hämatit: „Eisenrose“

Wannigletscher

Malachit

Wannigletscher

Azurit, Malachit

Wannigletscher

Monazit-(Ce)

Wannigletscher

Bergkristall, Ripidolith

Wannigletscher

Nb-Rutil verzwillingt

Wannigletscher

Synchisit-(Ce)

Wannigletscher

Titanit

Wannigletscher

Tilasit

Scherbadung

Diopsid

Pizzo Cervandone

Rutil in Titanit

Chriegalptal

Metatorbernit

Gischigletscher

Weitere Fundstellen

Vom Breithorn stammt stark glänzender Rutil. Bei der an einer Flanke des Breithorns liegende Schmalegga findet man Calcit in Fingernagelform. Sehr schöner Titanit und auch das Granatmineral Almandin kommen aus dem Gebiet um den Blausee im Saflischtal. Der abgebildete Titanit wurde von Toni Imhof gefunden. Die Ripidolith-Kluft über dem Blausee ist für schöne Ausbildungen der Klinochlor-Varietät Rhipidolith bekannt. Die rosettenartigen Kristallaggregate können mehrere Zentimeter Durchmesser erreichen. In der Kluft tritt auch das im Binntal weniger häufige Titanmineral Brookit auf.

Rutil

Breithorn

Calcit

Schmalegga

Almandin

Saflischtal

Rhipidolith

Blausee

Titanit

Blausee

Das Gebiet um das Ofenhorn ist nur über mehrtägige Touren zugänglich. Eine Spezialität von dort ist Bergkristall im Tessiner Habitus – der auch „Binntaler Habitus“ genannt wird – oder Rauchquarz in seltenen Wachstumsformen. Beim Dolomitaufschluss Balmen am Bochtenhorn ist der Quarz mit Dolomit vergesellschaftet. Früher wurde am Geisspfad Serpentin-Asbest abgebaut. Darin findet man zum Beispiel das grüne Granatmineral Demantoid. Auch Ilmenit und radialstrahliger Tremolit stammen aus diesem Gebiet. Die beiden Schichtsilicate Antigorit und Preiswerkit kommen am Geisspfad in der Typlokalität vor.

Tessiner Quarz

Ofenhorn

Rauchquarz

Ofenhorn

Bergkristall, Dolomit

Balmen

Demantoid

Geisspfad

Ilmenit

Geisspfad

Tremolit

Geisspfad