Eigenschaften

Turmalin bezeichnet eine Supergruppe, deren Minerale aus Borosilicaten aufgebaut sind. Ein Turmalin ist mit der Mohs-Härte 7 etwa so hart wie Quarz, er wird von einem Topas und einem Korund geritzt. Er zeigt keine typische Spaltbarkeit, der Bruch ist uneben und muschelig. Nur in seltenen Fällen lässt sich anhand des Bruches das trigonale Kristallsystem eines Turmalins erkennen. Es sind mindestens 46 verschiedene Minerale bekannt, die nach der hier etwas vereinfacht dargestellten Grundstruktur A B3 C6 (Si6O18)(BO3)3(OH)3OH aufgebaut sind. Die Buchstaben A, B und C symbolisieren die Metall-Ionen im Turmalin:

A: In der Regel Na+ oder Ca2+ (und weitere)

B: Al3+, Cr3+, Li+, Mg2+, Fe2+ (und weitere)

C: Mg2+, Al3+, Fe3+, Cr3+ oder V3+

statt (OH)3OH: auch (OH)3F (Fluor-Elbait, Fluor-Uvit, Fluor-Schörl) oder Einbau von O2− (zum Beispiel beim Oxy-Schörl); auch die Silicium-Ionen können durch Aluminium- oder Bor-Ionen teilweise ersetzt sein.

Turmaline sind praktisch unlöslich in Säuren und durch Hitze sehr schwer schmelzbar. Der Schörl schmilzt bei etwa 1100 °C, der Elbait erst bei 1500 °C. Turmaline zeigen Pyroelektrizität und Piezoelektrizität. Beim Turmalinkristall lässt sich Doppelbrechung und Pleochroismus beobachten.

Minerale und Varietäten

Als Beispiel werden die vier bei Sammlern bekanntesten Turmalin-Minerale aufgeführt.

Schörl (schwarz): NaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH3)(OH)

Dravit (grün, gelb): NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH3)(OH)

Elbait (mehrfarbig): Na(Li1,5Al1,5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH3)(OH)

Uvit (rot, gelb, grün): CaMg3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH3)(OH)

Die tiefschwarze Farbe des Schörls wird durch Eisen-Ionen verursacht. Lithium-Ionen erzeugen die Farbenvielfalt beim Elbait. Neben dem Schörl gibt es auch andere schwarze Turmaline, die nur schwer unterscheidbar sind, zum Beispiel der Foitit (ohne Na+-Ionen), der Fluor-Schörl (mit einem Fluorid-Ion, statt OH−) oder der Oxy-Schörl (mit Einbau von O2−).

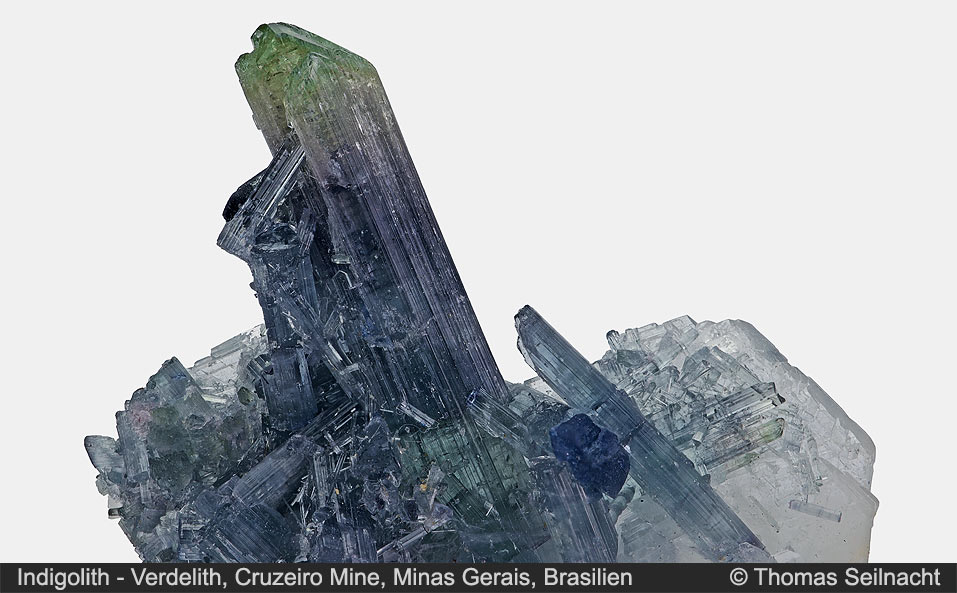

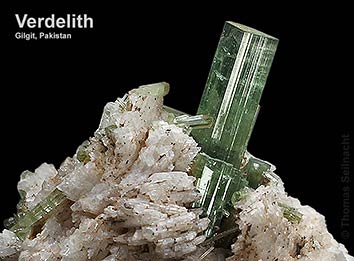

Innerhalb der einzelnen Minerale existieren auch Farb-Varietäten. Ein grüner Elbait wird zum Beispiel Verdelith genannt, ein roter Rubellit und ein blauer Indigolith.

Kristallformen und Wachstum

Die Turmaline kristallisieren nach dem trigonalen Kristallsystem. Viele Kristalle enthalten Kombinationen aus dreieckigen und sechseckigen Prismen. Die Kristalle sind oft längsgestreift und zeigen an den Endflächen trigonale Pyramiden. Der Habitus ist gedrungen bis nadelförmig. Es kommen radialstrahlige oder büschelförmige Aggregate vor, die eine „Turmalinsonne“ bilden. Wie Turmalinkristalle wachsen, ist im Kapitel Form und Farbe der Turmaline beschrieben.

Geschichte

Der Name Turmalin ist vom singhalesischen Wort thuramali abgeleitet. Dieser Begriff wurde in Sri Lanka früher allgemein für farbige Edelsteine verwendet. Erst im 18. Jahrhundert wurden diese Steine nach Europa für den kommerziellen Verkauf exportiert. Der erste in Europa beschriebene Turmalin ist vermutlich der schwarze Schörl. Der deutsche Pfarrer und Reformator Johannes Mathesius (1504–1565) beschrieb 1562 das schwarze Mineral aus dem Erzgebirge. Eine erstmalige Erwähnung erfolgte aber schon 1505 durch Ulrich Rülein von Calw (1465–1523). Die Stücke aus der Typlokalität wurden in Schorl oder Schorlau, dem heutigen Zschorlau gefunden. Nach diesem Ort im sächsischen Erzgebirge ist der Mineralname abgeleitet.

Schon im 19. Jahrhundert wurden farblose und auch mehrfarbige Turmaline bei San Piero in Campo auf der Insel Elba gefunden. Der russisch-ukrainische Geologe Wladimir Iwanowitsch Wernadski (1863–1945) beschrieb 1914 dieses Mineral und benannte es nach der Insel Elba. Er konnte zwar noch nicht die ganz korrekte Formel angeben, dafür war er der erste, der Natrium-, Lithium- und Aluminium-Ionen im Elbait nachweisen konnte. 2019 wurde ein gelb-schwarzer Turmalin mit Mangan-Ionen – der unter anderem auch auf Elba vorkommt – neu benannt: Der Celleriit ist das Mangan-Äquivalent zum Foitit. Die Benennung erfolgte nach dem italienischen Mineralogen Luigi G. Celleri (1828–1900), der in San Piero in Campo lebte und die Pegmatite auf Elba erforschte. Es existieren auch Mischkristalle, so dass eine Zuordnung zum Elbait oder zum Celleriit schwierig ist.

Der Name Dravit stammt vom österreichischen Mineralogen Gustav Tschermak (1836–1927). In seinem 1883 erstmals erschienen Lehrbuch der Mineralogie beschrieb er einen bräunlichen Turmalin, der bei der slowenischen Ortschaft Dravograd (Unterdrauburg) am Fluss Drava (Drau) gefunden wurde. Er benannte den Natrium- und Magnesium-Ionen enthaltenden Dravit nach diesem Fluss. Der Uvit ist nach der Provinz Uva in Sri Lanka benannt. Die Namensgebung erfolgte durch den deutschen Mineralogen Wilhelm Kunitz im Jahr 1929.

Entstehung und Vorkommen

Turmaline entstehen besonders häufig bei der magmatischen Entstehung in Pegmatiten. Diese quarz- und feldspatreichen Gesteine kristallisieren bei der Erstarrung des Magmas erst bei tieferen Temperaturen aus der Restschmelze aus. Beim Prozess des Auskristallisierens reichern sich bestimmte Bor-, Lithium- und Beryllium-Ionen in höherer Konzentration an. Diese Ionen werden beim Auskristallisieren von Quarz und Feldspat nicht benötigt, daher bleiben sie in der Restschmelze übrig. Sie sind an der Ausbildung der Turmalinkristalle beteiligt.

Turmaline und vor allem auch der schwarze Schörl sind weltweit recht häufig verbreitet. Klare, farbige Steine sind viel seltener. Der Elbait wird neben seiner Typlokalität bei San Piero in Campo auf der Insel Elba auch in Stak Nala in Pakistan oder an verschiedenen Orten in Afghanistan gefunden. In Deutschland findet man den Elbait im Pegmatitgang Wolkenburg im sächsischen Landkreis Zwickau. Besonders schöne Elbaite liefert die Cruzeiro Mine im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Sie kommen dort in den Varietäten Indigolith (blau), grün (Verdelith) und Rubellit (rot) vor. Mehrfarbige Prachtstufen werden zu hohen Preisen gehandelt. Der „Paraibait“ ist ein blauer Elbait, der Kupfer-Ionen enthält. Er ist nach dem brasilianischen Bundesstaat Paraiba benannt, in dem ebenfalls sehr viel farbige Turmaline vorkommen.

Die weltbesten Elbait-Riesenkristalle stammen aus der schwer zugänglichen Gegend im Hochland um Anjanabonoina in Madagaskar. Sie werden dort bergmännisch in teils abenteuerlichen Stollen gesucht. In einem Flussbett in der Gegend bei Alakamisy-Itenia werden bis zu 40 Kilogramm schwere, abgerollte Turmalinkristalle gefunden. Die kopfgroßen, unscheinbaren Kristalle zeigen in den geschliffenen Querschnitten prächtige Dreieckszeichnungen. Bei der Verwitterung des Granits bleiben die härteren und wesentlich beständigeren Turmalinkristalle erhalten, so dass sie nach dem Abbau des Gebirges und nach dem Austrocknen des Flusses noch erhalten sind.

Gut ausgebildete Schörlkristalle kommen im Skardu-Distrikt in Pakistan vor. Dort wächst der Schörl auf Quarz oder Albit und ist mit Muskovit vergesellschaftet. Auch in der Region Erongo in Namibia wird Schörl an einigen Orten gesucht. Der Schörl aus Namibia sucht die Gesellschaft von Feldspat, Rauchquarz oder Beryll wie Aquamarin oder Goshenit. Eine bei Sammlern bekannte Fundstelle in Deutschland ist das Rossgrabeneck im Kinzigtal im Schwarzwald. Man findet ihn zum Beispiel auch am Epprechtstein im bayerischen Fichtelgebirge oder am Sonnenberg bei St. Andreasberg. Auch in alpinen Zerrklüften wächst der Schörl: Die Turbenalp im Schweizer Binntal liefert langprismatische Schörlkristalle bis sieben Zentimeter Länge. Eine weiterer Fundort in der Schweiz ist die Cavradischlucht in Graubünden. In Österreich wird Schörl zum Beispiel am Breitkopf im Habachtal oder im Lohningbruch in Rauris gefunden.

Aus der Grube Lengenbach in der Region Binntal stammt grüner Dravit, der von Uvit oder Schörl begleitet wird. Bekannt sind die braungelben Dravite aus der Dravitkluft im Feldbachtal in der gleichen Region. Dravit wird auch im Marmorbruch Crevola d'Ossola im Val d'Ossola im italienischen Piemont gefunden. Die Pegmatite bei Rio Pomba im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais liefern ebenfalls sehr schönen Dravit und vor allem fantastischen Fluor-Uvit in roten und grünen Farben.

Verwendung

Die Turmaline sind aufgrund ihrer Farbenvielfalt und Härte ein begehrtes Rohmaterial für Edelsteine und Schmuck. Zahlreiche Schmuckgegenstände wurden früher mit Turmalinen verziert. Die Meisterschale der deutschen Fußball-Bundesliga ist mit 16 Turmalinen besetzt. Sie wurde 1949 angefertigt. Aufgrund ihrer Piezoelektrizität dienen Turmaline zur Herstellung von Messinstrumenten in der Luft- und Raumfahrt.

Weitere Infos

Das Phänomen Turmalin

Turmalin-Minerale und ihre Eigenschaften

Formen und Farben der Turmaline

Kristallgalerie einiger Mineralienstufen

Turmaline zersägen

Turmalin-Querschnitte zoomen

Turmalin-Querschnitte in Serien und Film

Turmalin in Schmuck und Technik

Der Turmalin als Heilstein