Lage

Die gesamte Region Vogtland umfasst nicht nur den südwestlichen Teil Sachsens, sondern auch Teile von Thüringen, Oberfranken und Böhmen. Das Sächsische Vogtland wird im Nordwesten von einer Hügellandschaft mit viel Feldern und Äckern geprägt, während das Obere Vogtland in südöstlicher Richtung schon Teile des Erzgebirges mit dem typischen Nadelwald umfasst. Insgesamt sind die Naturlandschaft und auch die Geologie des Vogtlandes sehr vielfältig und abwechslungsreich. Der Schneehübel im Westerzgebirge ist mit 974 Höhenmeter über Meereshöhe der höchste Berg des Vogtlandes. Unter dem Vogtland liegt ein riesiger Vulkan, der vor 300000 Jahren letztmals aktiv war. Gelegentliche Erdbebenschwärme und Gasaustritte, sowie Thermalquellen erinnern daran, dass die Erde in der Tiefe noch sehr heiß ist.

Geschichte

Die ältesten Gesteine im Vogtland wie Tonschiefer, Phyllite und Gneise sind zwischen 500 und 250 Millionen Jahre alt. Später kamen dann auch Basalte, Granite und Grauwacken hinzu. Am Ende der Karbonzeit drangen Granitplutone in die Gesteine ein, die dabei metamorph umgewandelt wurden, dabei entstanden die Erzlagerstätten des Vogtlandes. Der Name geht auf die Vögte der größeren Städte zurück, die vom 11. bis zum 16. Jahrhundert das Vogtland beherrschten. Der Bergbau im Vogtland begann im 14. Jahrhundert, er endete nach der deutschen Wiedervereinigung am Ende des 20. Jahrhunderts. Als Erze wurden vor allem Flussspat, Zinn-, Kupfer- und Wolframerze, sowie Alaun abgebaut.

Schneckenstein

Berühmt ist der Topas vom Topasfelsen am Schneckenstein im südöstlichen Vogtland. Der Gipfel des Schneckensteins mit dem Panoramablick liegt 883 Höhenmeter über Meereshöhe. Der berühmte Fels befindet sich beim Ort Schneckenstein unterhalb des Gipfels, der Topasfelsen ist heute noch 23 Meter hoch. Früher war er viel breiter und hatte das dreifache Volumen. Von 1737 bis 1797 wurde durch den Kürschner Christian Kraut und weiteren Teilhabern nach dem Topas gegraben, allerdings nicht direkt am Felsen, sondern in einem 20 Meter tiefen Schacht. August der Starke ließ im 18. Jahrhundert den Topas zu Edelsteinen verschleifen und selbst in der englischen Königskrone sollen Topase aus dem Schneckenstein vorhanden sein. Danach setzten Sammler dem Felsen arg zu, schon 1937 wurde er unter Naturschutz gestellt. Am Felsen und auch darum herum darf heute nicht mehr nach Mineralien gesucht werden. Der Topasfelsen ist eingezäunt und kann nur noch zu bestimmten Zeiten tagsüber bestiegen werden. Beim Laufen um den Schneckenstein ist äußerste Vorsicht geboten, sehr leicht kann man sich in den Löchern am Waldboden den Fuß verknacksen!

Der Topasfelsen ist ein schlauchartiger Greisenkörper, der in mehreren geologischen Ereignissen entstand: Der ursprüngliche Schiefer wurde in Quarz-Turmalin-Schiefer umgewandelt, dann in kleinere Bruchstücke zerbrochen und bei der späteren Vergreisung mit Quarz und Topas verkittet. Bei früheren Grabungen im Wald kamen Pseudomorphosen von Quarz nach Orthoklas zu Tage, eventuell auch unter Beteiligung des Topases. Diese Fundstücke weisen auf die stattgefundenen Umwandlungsprozesse am Schneckenstein hin. Den Namen erhielt der Fels möglicherweise aufgrund seiner früheren Form.

Die Grube Tannenberg ist ein ehemaliges Zinnbergwerk, es wurde 1996 als Besucherbergwerk wieder eröffnet. Zu sehen sind unter Tage zum Beispiel die Kontaktzone zwischen Granit und Schiefer, verschiedene Abbaumethoden und als Highlight ein großer unterirdischer Hohlraum mit einem See. Das Zinnerz Kassiterit kann leicht mit dem Wolframerz Wolframit verwechselt werden. Allerdings ist schön kristallisierter Kassiterit aus der Grube Tannenberg extrem selten, das Zinnerz wurde direkt aus dem zerkleinerten Granit oder durch Aufschlämmung und Flotation aus Granitseifen konzentriert, in denen die Zinnerze enthalten sind. Im Wald über dem Boda-Stauteich (nicht Bodateich!) konnte man früher ein hellblaues Mineral finden, dessen chemische Zusammensetzung zwischen dem blaugrünen Türkis und seinem grünblauen Eisen-Analogon Chalkosiderit einzuordnen ist: Der Alumo-Chalkosiderit wird als eine Varietät des Chalkosiderits angesehen. Bei dieser sind die Eisen-Ionen teilweise durch Aluminium-Ionen ersetzt. Im Wald wurde auch oranger Crandallit in würfelförmigen Kristallen und Quarz gefunden. Dieser tritt am Schneckenstein gerne in langgestreckter Kristallform im „Tessiner Habitus“ auf. Nadeliger Turmalin ist manchmal mit dem rotviolett schimmernden Ilmenorutil vergesellschaftet, dabei handelt es sich um eine Rutil-Varietät mit Niob-Ionen. Die ehemaligen Wismuthalden um den Schneckensteingipfel sind heute komplett überwachsen. Der Maischacht befindet sich hinter dem Schneckensteingipfel in südöstlicher Richtung. Von dort stammen Wismut gediegen oder Erythrin.

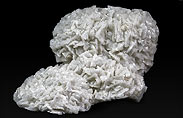

Topas

Topasfelsen

Topas

Topasfelsen

Quarz nach Orthoklas

Topasfelsen

Kassiterit

Grube Tannenberg

Alumo-Chalkosiderit

Boda-Stauteich

Crandallit auf Quarz

Boda-Stauteich

Quarz

Boda-Stauteich

Wismut

Maischacht

Erythrin

Maischacht

Der Gemeindeverband Muldenhammer bietet einige Attraktionen für die Freizeitgestaltung, die Gegend ist ein Paradies für Wandertouren oder für Ausflüge mit dem E-Bike. Eine der Hauptattraktionen ist neben dem Besucherbergwerk ohne Zweifel das Vogtländisch-Böhmische Mineralienzentrum am Schneckenstein. Es beherbergt eine der schönsten Mineralienausstellungen Deutschlands. Neben einer ultimativen Topasausstellung sind unzählige Minerale aus dem Vogtland und dem Erzgebirge zu sehen. Besonders faszinierend ist das UV-Kabinett mit UV-Mineralen und Urangläsern. Auch attraktive Veranstaltungen für Schulkassen oder Reisegruppen werden angeboten, zum Beispiel im Geologielabor oder im Kräuterzimmer.

Im Jahr 1718 erbaute der Hammerherr des Eisenwerks Tannenbergsthal Johann Wilhelm Baumann das Hammerherrenhaus in Tannenbergsthal, es ist heute Gemeindehaus und Touristenbüro. Im Gebiet bei Tannenbergsthal gibt es weitere alte Halden, zum Beispiel die alten Absetzbecken bei Gottesberg, wo früher Zinn- und Uranerze abgebaut wurden und wo sich heute ein Naturschutzgebiet befindet. An der Fundgrube Grummetstock wurde strahliger Schörl gefunden. Es lohnt sich auch ein Ausflug zu dem 1822 errichteten, ehemaligen Hochofen in Morgenröthe bei Morgenröthe-Rautenkranz zu fahren. Dies weist darauf hin, dass früher im Gebiet auch Eisenerze abgebaut wurden. Am Hochofen sind die Abstichgewölbe noch gut zu sehen. Daneben befinden sich Glocken, die von der Glockengießerei in Morgenröthe aus dem gewonnenen Eisen gegossen wurden.

Bösenbrunn

Weiter westlich im Vogtland liegt Bösenbrunn mit den Diabas-Steinbrüchen Hoher Hut und Glocken Pöhl (auch „Glockenpöhl“). Der Steinbruch Hoher Hut ist wegen akuter Steinschlag- und Absturzgefahr geschlossen, der Steinbruch Glockenpöhl ist noch aktiv, allerdings gilt auch dort ein Sammelverbot. In diesem Steinbruch wurde noch bis in die 1990er-Jahre Calcit in vielen Varianten – auch als „Kanonenspat“ gefunden. Im Jahr 2000 kamen aus einem neuen Aufschluss klare und blaue Fluoritkristalle mit einer Kantenlänge von bis zu 13 Zentimeter.

Berühmt sind die oktaedrischen Kristalle des seltenen Nickel-Arsen-Sulfids Gersdorffit. Diese zählen zu den größten jemals gefundenen Kristallen in Europa. Einige der alten Fundstellen liegen heute unter Wasser oder sie sind ausgebeutet, so dass kaum noch gute Funde möglich sind. Weitere vorkommende Minerale in den Steinbrüchen sind zum Beispiel Ankerit, Chalkopyrit, Dolomit, Dufrénit, Hemimorphit, Malachit, Pyrit, Pyrrhotin, Siderit, Sphalerit oder Wavellit. Aus dem Steinbruch Hoher Hut stammen schöne Quarze, die aufgrund von Einschlüssen auch gelb oder braun erscheinen können, manche sind milchig weiß. Eine hydrothermale Kluft enthielt Epidot mit rosettenförmigem Hämatit in der Varietät „Eisenrose“ oder Silber mit Akanthit und Arsen oder Calcit.

Calcit

Stbr. Glockenpöhl

Calcit, Pyrit

Stbr. Glockenpöhl

Calcit, Pyrit

Stbr. Glockenpöhl

Gersdorffit

Stbr. Glockenpöhl

Malachit

Stbr. Glockenpöhl

Quarz

Stbr. Glockenpöhl

Wavellit

Stbr. Glockenpöhl

Ankerit

Stbr. Hoher Hut

Epidot, Hämatit

Stbr. Hoher Hut

Epidot, Calcit

Stbr. Hoher Hut

Quarz

Stbr. Hoher Hut

Quarz

Stbr. Hoher Hut

Quarz

Stbr. Hoher Hut

Siderit

Stbr. Hoher Hut

Die Grube Ludwig Vereinigt Feld im benachbarten Gemeindeteil Schönbrunn ist auch als „Flußspat-Grube“ oder als „Grube Patriot“ bekannt. Von dort stammen aus dem Untertagebau schön kristallisierter Baryt oder Calcit, dann auch Pyrit, sowie würfeliger oder auch oktaedrischer Fluorit in verschiedenen Farben und weitere Minerale.

Baryt

Patriot, Schönbrunn

Calcit

Patriot, Schönbrunn

Calcit

Patriot, Schönbrunn

Calcit

Patriot, Schönbrunn

Fluorit

Patriot, Schönbrunn

Fluorit

Patriot, Schönbrunn

Pyrit

Patriot, Schönbrunn

Neuensalz und Umgebung

In der Umgebung von Neuensalz wurden von 1949 bis 1964 zu DDR-Zeiten in den Quarz-Calcit-Uranerz-Gängen Uranerze und in geringeren Mengen auch Kupfer- und Wolframerze abgebaut. Aus dem Stollen der Uranlagerstätte Zobes stammen zahlreiche Uranminerale wie Autunit, Torbernit oder Uranophan, sowie schöne Aggregate mit Calcit. Der Streuberg („Schacht 254") bei Bergen gilt als Typlokalität für die Uranminerale Bergenit, Phurcalit und Uranocircit. Auf den Halden des ehemaligen Uranbergbaus („Schacht 362“) bei Mechelgrün wurden früher ebenfalls Bergenit, Torbernit, Uranophan und vor allem sehr schön kristallisiertes Phosphuranylit gefunden. Im Schurf 57 bei Thoßfell kommt Fluorit in verschiedenen Farben vor. Bei Sammlern bekannt sind auch die (heute renaturierten) Kieferschieferbrüche beim Weiler Altmannsgrün westlich von Tirpersdorf. Die Spezialität von dort ist Wavellit in kugelig-strahligen Kristallaggregaten.

Autunit

Zobes, Neuensalz

Uranocircit TL

Streuberg, Bergen

Uranocircit TL

Streuberg, Bergen

Bergenit

Mechelgrün

Bergenit

Mechelgrün

Phosphuranylit

Mechelgrün

Torbernit

Mechelgrün

Fluorit

Thoßfell, Neuensalz

Wavellit

Altmannsgrün