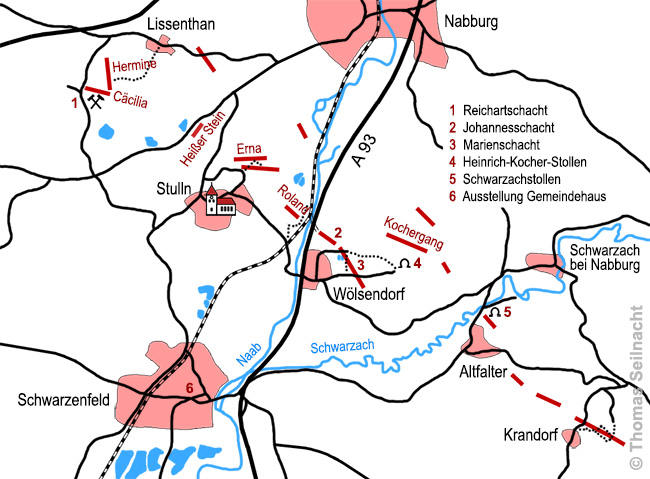

Lage

Das ehemalige Bergbaurevier Wölsendorf ist nach dem gleichnamigen Dorf im bayerischen Landkreis Schwandorf benannt. Es liegt an der Naab in der Oberpfalz und ist in die Gemeinde Schwarzach bei Nabburg eingegliedert. Das Revier mit den verschiedenen Erzgängen reicht in etwa von Lissenthan bis Krandorf, es ist ungefähr 15 Kilometer lang und maximal drei Kilometer breit.

Geschichte

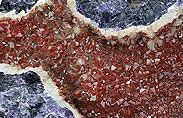

Der Silber-Bergbau im Wölsendorfer Revier in der Oberpfalz lässt sich nachweislich bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen. Eine erste Erwähnung auf Flussspatvorkommen in Wölsendorf stammt aus dem Jahr 1792 von Mathias Flurt. Ab Mitte des 19. Jahrhundert wurde der Flussspat zunehmend als Flussmittel, zum Beispiel für die Aluminiumherstellung, benötigt. Bis 1987 wurde zu beiden Seiten der Naab vor allem Flussspat abgebaut, der im Revier in vielen Farbvariationen vorkommt. Von 1900 bis 1970 wurden 2,4 Millionen Tonnen Erz mit einem 80%-igen Anteil an Flussspat gefördert. Die Gänge waren bis zu zwölf Kilometer lang und maximal 12 Meter dick, meistens erreichten sie aber weniger als einen Meter Dicke. Daher musste man die Gänge der Länge nach abbauen.

Die schwarze Varietät Antozonit verbreitet beim Zerschlagen einen stechenden Geruch, dabei entstehen geringste Mengen Fluor, aber auch Fluorwasserstoff und Ozon. Es riecht beim Anschlagen oder Zersägen so stechend, dass Bergleute früher davon erbrechen mussten. Sie nannten den Antozonit auch „Stinkspat". Für diese Fluorit-Varietät gilt das Revier Wölsendorf als Typlokalität. Die dunkelvioletten bis schwarzen Farben werden beim Fluorit durch die radioaktive Strahlung der eingelagerten Pechblende verursacht. Durch das enthaltene Fluorgas kann der Fluorit rissig werden. In diesen Rissen befindet sich auch das toxische Gas. Die meisten der in Wölsendorf vorkommenden farbigen Blei-, Kupfer- oder Uranminerale sind Sekundärbildungen.

Gruben und Halden

Vom ehemaligen Bergbau in Wölsendorf sind nur noch wenige Spuren übrig. Ein markanter Punkt ist der Wanderparkplatz am Heinrich-Kocher-Stollen (auch „Kocherstollen“), der früher ein Besucherbergwerk war. Nach dem Einbruch des Stollens im Jahr 2009 wurde er zubetoniert. Früher war der Abbau dort (etwas weiter hinten) auch als Grube Fischerberg bekannt. Die Stelle ist heute insofern interessant, da man einen schönen Ausblick nach Wölsendorf und Stulln (rechts hinten) hat und die Standorte einiger ehemaliger Gruben im Blickfeld sind.

Der Johannesschacht lag 500 Meter nordöstlich von Wölsendorf. Beim Bau der Autobahn A93 wurden die Halden weitgehend abgetragen. Heute sieht man an der Stelle noch Überbleibsel der Bergsicherungsarbeiten vor dem Wald am Hang. Dorthin gingen früher Eisenbahnschienen, die bei der Grube Roland an der Naab abzweigten. Die alte Brücke über die Naab ist noch erhalten. Der Johannesschacht wurde 1963 stillgelegt. Am Hang über der Autobahn konnten zeitweise gute Funde gemacht werden. Der Marienschacht stellt praktisch die Verlängerung des Johannesschachtes dar, er reicht bis an den gegenüberliegenden Berghang. Der Abbau erfolgte über und unter Tage. Die Halden des ehemaligen Tagebaus wurden vollständig eingeebnet, es befindet sich dort ein Acker mit Raps, ein Biotop und auf dem immer noch abgesperrten Gelände der alten Anlage daneben wächst heute das gelbe Barbarakraut.

Das Wölsendorfer Revier ist nicht nur für seine Fluoritvorkommen bekannt, sondern es ist auch reich an Mineralen und Erzen wie Baryt, Calcit, Chalkopyrit, Dolomit und Quarz in den Varietäten Amethyst und Rauchquarz oder auch mit Hämatit-Einschlüssen als „Eisenkiesel“. Viele Stufen stammen aus dem Marienschacht oder dem Johannesschacht bei Wölsendorf, letzterer ist Typlokalität für den Wölsendorfit. Dieses orangefarbene, stark radioaktive Uranmineral ist oft mit gelbem Uranophan und schwarzer Pechblende kombiniert. Wölsendorf ist für seltene Uranminerale bekannt, der Dewindtit ist nur ein weiteres Beispiel von vielen. Der oktaedrische Fluorit aus der Grube Fischerberg kann mit einer sekundären Generation von Quarzkristallen überzogen sein, diese Paragenese ist typisch für diese Grube.

Fluorit

FluoritMarienschacht

Antozonit

AntozonitMarienschacht

Baryt

Marienschacht

Dewindtit

Marienschacht

Fluorit

Johannesschacht

Fluorit

Johannesschacht

Eisenkiesel

Johannesschacht

Rauchquarz

Johannesschacht

Wölsendorfit TL, u.a.

Johannesschacht

Quarz auf Fluorit

Grube Fischerberg

Die heute völlig überwachsenen Halden der ehemaligen Grube Roland liegen von Wölsendorf aus gesehen auf der anderen Seite der Naab ungefähr an der Stelle, wo die alte Eisenbahnbrücke über die Naab abzweigt. Sie befinden sich auf der Gemarkung von Brensdorf, einem Ortsteil von Stulln. Die Grube Roland ist für schöne Kombinationen von lila Fluorit mit grünem Torbernit oder mit klarem, gelbem Baryt bekannt. Der Hämatit ist manchmal zur Varietät „Eisenrose“ ausgebildet. Der türkisblaue Devillin sucht die Gesellschaft von gelbem Nontronit, der auch im kugeligen Habitus vorkommt. Der Autunit zeigt im Gegensatz zum Torbernit bei Bestrahlung mit UV-Licht eine deutliche Fluoreszenz.

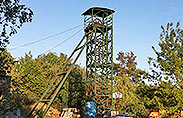

Die Grube Hermine eineinhalb Kilometer südwestlich von Lissenthan war die letzte Grube, die zum Schluss noch in Betrieb war. Sie ist unterirdisch über einen Gang mit der Grube Cäcilia verbunden. Die Schließung erfolgte 1987. Die von Sammlern mehrfach umgepflügte Halde darf heute nicht mehr betreten werden. Der Stahlturm des Hauptförderschachtes wurde zum ehemaligen Besucherbergwerk Reichartschacht beim Weiler Freiung umgesetzt. Dort kann man am Straßenrand noch die alte, verrostete Fördermaschine des Reichartschachtes sehen. Im zerfallenen Maschinenhaus der Grube Cäcilia auf der anderen Straßenseite befinden sich die Reste einer Fördermaschine und der ehemaligen Elektrik. Das alte Flotationsgebäude im Wäldchen ist ebenfalls dem Zerfall preisgegeben.

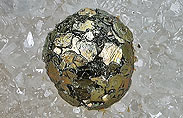

Die heute abgesperrte Halde der Grube Hermine war früher eine der besten Fundstellen für Micromounts oder Kleinstufen im Revier Wölsendorf. Der Fluorit bildet manchmal bizarre Phantome mit dunkelvioletten Kanten. Sehr speziell ist es auch, wenn kleine Kristalle mit rotem Cinnabarit, Hämatit und Pyrit im Fluorit eingewachsen sind. Der Fluorit zeigt eine unglaubliche Vielfalt an Ausprägungsformen und Paragenesen. Nakrit ist ein Aluminiumsilicat, das tafelig-pseudohexagonale Kristalle ausbildet und auf dem Fluorit aufsitzt. Eine Rarität sind kleine, vielflächige Pyritkristalle, die auf dem Quarz aufgewachsen sind. Gefunden wurden neben vielen weiteren Mineralen auch schön auskristallisierter Gips, Pyrolusit, Siderit oder Sphalerit.

Chalkopyrit, Dolomit

Grube Hermine

Fluorit mit Phantomen

Grube Hermine

Fluorit mit Phantomen

Grube Hermine

Fluorit, Calcit, Quarz

Grube Hermine

Fluorit, Quarz

Grube Hermine

Quarz, Fluorit, Calcit

Grube Hermine

Gips, Quarz, Fluorit

Grube Hermine

Nakrit, Pyrit, Fluorit

Grube Hermine

Pyrit, Quarz

Grube Hermine

Pyrolusit

Grube Hermine

Siderit, Fluorit, Quarz

Grube Hermine

Sphalerit, Fluorit

Grube Hermine

Fluorit

Grube Cäcilia

Im Wölsendorfer Revier gab es noch viele weitere Gruben, zum Beispiel bei Stulln: Beim heutigen Industriepark lag direkt neben der Grube Erna die Grube Anna. Die Grube Heißer Stein befand sich dagegen am Ochsenbach. Die Grube Erna wurde von 1944 bis 1981 betrieben, der Abbau von Flussspat war danach nicht mehr rentabel. Das große Gebäude der ehemaligen Zentralaufbereitung ist weithin sichtbar. Darum herum wurden die alten Halden und Pingen aufwändig saniert und gesichert. Dieser Prozess dauerte Jahrzehnte und wird wahrscheinlich nie ganz vollständig abgeschlossen sein. Die Waldwege in diesem Gebiet dürfen – wie auch sonst im Revier Wölsendorf – auf gar keinen Fall verlassen werden. Das Revier ist vielerorts unterlöchert, so dass man jederzeit in einen alten Stollen einbrechen kann. Entsprechend sind auch Hinweisschilder angebracht.

Die Quarzgänge einiger Gruben wie bei der Grube Erna sind immer wieder mit Uranmineralen durchzogen, Beispiele dafür sind Autunit, Dewindtit, Fourmarierit, Kasolit, Pechblende, Uranocircit oder Uranophan. Die Grube Heißer Stein bei Stullln lieferte Stufen mit Rauchquarz, der in Amethyst übergehen kann. Krandorf ist der östlichste Punkt des Reviers Wölsendorf. Aus den Quarzgängen von dort stammt schöner Pyromorphit.

Schwarzachstollen, Mineraliensammlung im Gemeindehaus Schwarzenfeld

Neben der Straße nach Furthmühle gibt es einen kleinen, vergitterten Stollen. Der Schwarzachstollen dient heute den Fledermäusen als Überwinterungsstätte. Ein Plakat weist darauf hin (siehe Foto unten durchs Gitter). Leider gibt es im Revier Wölsendorf kein Besucherbergwerk mehr und auch die ehemaligen Spuren sind kaum noch sichtbar. Im Gemeindehaus in Schwarzenfeld befindet sich eine sehenswerte Ausstellung mit typischen Mineralen aus 14 verschiedenen Gruben des Reviers. In den Einzel-Vitrinen sind auch riesige Stufen mit Fluorit, Baryt oder Dolomit zu sehen.

Fotos: Thomas Seilnacht (alle)

Sammlung: Thomas Seilnacht (alle)

Finder der Minerale: Max Kern (8), Manfred Früchtl (18), andere unbekannt