Eigenschaften

Der Pyrolusit ist ein schwarz glänzendes Manganmineral, das im reinen Zustand aus Mangan(IV)-oxid aufgebaut ist. Es ist in derber Form sehr weich, die Kristalle sind dagegen mit einer Mohshärte von 6 bis 6,5 sehr viel härter. Die Strichfarbe ist schwarz oder blauschwarz, während sie beim ähnlichen Manganit eine bräunliche Tönung hat.

In Salzsäure wird der Pyrolusit unter Freisetzung von Chlor zersetzt, gegen Alkalien ist er beständig. Mit Wasserstoffperoxid setzt Pyrolusit reinen Sauerstoff frei. Findet die Reaktion im Reagenzglas statt, kann man den entstehenden Sauerstoff mit der Glimmspanprobe nachweisen: Beim starken Erhitzen auf über 535 °C erfolgt eine Zersetzung zu Mangan(II,III)-oxid Mn3O4 und Sauerstoff O2. Das gepulverte Mineral schmilzt nicht vor dem Lötrohr. Pyrolusit färbt die Boraxperle hellblau.

Modifikationen und Pseudomorphosen

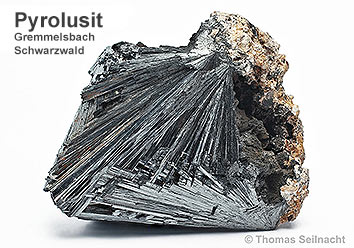

Neben dem Pyrolusit, der im tetragonalen System kristallisiert, existieren zwei weitere natürliche Modifikationen des Mangan(IV)-oxids: Der Akhtenskit kristallisiert im hexagonalen System und der Ramsdellit im orthorhombischen. Ein Pyrolusit, der pseudomorph nach Manganit auftritt, wird Polianit genannt. Es existieren weitere Mangan-Mineralien wie der Manganit, die alle aus Manganoxiden aufgebaut sind. Diese werden unter der Gruppenbezeichnung „Braunstein“ zusammengefasst. Der berühmte Pyrolusit aus Gremmelsbach bei Triberg im Schwarzwald (Foto ganz oben) ist eine Pseudomorphose nach Manganit.

Kristallformen und Wachstum

Der Pyrolusit kristallisiert nach dem tetragonalen System. Der bevorzugte Habitus der Kristalle ist lang- oder kurzprismatisch, eher selten sind die Kristalle tafelig. Die Kristallnadeln bilden gerne radialstrahlige Gruppen. Das Mineral tritt auch derb, körnig, nierig, traubig, zapfenförmig, dendritisch oder erdig auf.

Typische Begleitminerale sind andere Manganerze wie Hausmannit, Manganit oder Braunit. Eisenerze wie Goethit oder Hämatit können den Pyrolusit verunreinigen. Der Pyrolusit kann auch als Einschluss in anderen Mineralien vorkommen, zum Beispiel im Calcit. Solche Mineralienstufen sind aus der Fozichong Mine in der chinesischen Provinz Guangxi bekannt.

Geschichte

Schon die Höhlenmaler verwendeten das gemahlene Mineral als schwarzes Pigment für Felsmalereien. Manganschwarz kam zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Pigment in den Handel. Es wird gerne in der Ölmaltechnik eingesetzt, da es aufgrund des Mangangehalts von allen Schwarzpigmenten mit Öl am besten trocknet. Außerdem besitzt es eine ausgezeichnete Wetter- und Lichtbeständigkeit.

Der Pyrolusit ist nach den griechischen Wörtern pyr („Feuer“) und lou („Waschen“) benannt. Dies hängt damit zusammen, dass das Mineral bei der Glasherstellung zur Beseitigung der grünen Farbe verwendet wurde. Früher sah man die Varietät Polianit als eigenständiges Mineral. Der österreichische Mineraloge Wilhelm Karl Ritter von Haidinger (1795–1871) untersuchte den Polianit und fand heraus, dass dieser eine Varietät der Pyrolusits darstellt. Auf ihn geht auch der heute gültige Name zurück.

Vorkommen

Pyrolusit bildet sich hydrothermal durch Oxidation aus Manganerzen oder auch durch Verwitterung von Manganit. Man findet das Mineral im Sediment von flachen, marinen Manganerzlagerstätten und in der Oxidationszone von Eisenerz-Lagerstätten, die mit Manganerzen angereichert sind. Die Manganknollen in der Tiefsee enthalten einen erheblichen Anteil Pyrolusit.

Allen Sammlern sind die schwarz glänzenden, langprismatischen, radialstrahligen Kristallaggregate als Pseudomorphose nach Manganit aus dem Triberger Ortsteil Gremmelsbach im Schwarzwald bekannt. Auch in der Grube Clara kommt der Pyrolusit vor. Tafeliger Pyrolusit wurde früher in Rheinland-Pfalz in der Grube Maria bei Imsbach im Donnersbergkreis gefunden.

Der Polianit hat ein historisches Vorkommen in der Gesellschaftszeche bei Arlesberg in Thüringen. Die Manganerzlagerstätten am Rand des Thüringer Waldes ziehen sich im Ilmkreis von Arlesberg über Elgersburg bis nach Ilmenau im Ilmtal. In Thüringen gibt es noch einige weitere Fundstellen für Pyrolusit, zum Beispiel im Kamsdorfer Revier oder bei Ilfeld im Südharz.

In den Alpen tritt der Pyrolusit nur sehr selten auf. Er kann in den Hohlräumen vom Kalkgestein sekundär entstehen. Im Schweizer Kanton Jura wird er bei Cornol gefunden. Eine Fundstelle in Österreich ist der Steinbruch Lippnik bei Spittal an der Drau im Bundesland Kärnten. Auch in den Mangan-Vererzungen im Ködnitztal in Osttirol kommt Pyrolusit vereinzelt vor.

Superschöne Kristalle in kugeligen Aggregaten stammen aus der Haití Mine bei Cabezo de San Ginés in der spanischen Region Murcia. Weltweit kommt der Pyrolusit häufig vor. Bekannte Fundstellen für Sammlerminerale sind zum Beispiel Laurion in Griechenland, die Manganerz-Lagerstätte Imini in der marokkanischen Provinz Ouarzazate oder Cercal do Alentejo in Portugal. Pyrolusit wird industriell in der Ukraine, im Kaukasus, in Brasilien, in Ghana oder in der Elfenbeinküste als Manganerz abgebaut.

Verwendung

Der Pyrolusit ist ein häufig vorkommendes Mineral und Erz zur Gewinnung des Metalls Mangan. Mangan(IV)-oxid dient zur Herstellung von Trockenbatterien, zur Entfärbung eisenhaltiger Gläser oder zur Violettfärbung von Glas. Es wird noch heute als schwarzes Pigment in der Ölmalerei eingesetzt. Aufgrund seiner guten Beständigkeit gegen alkalisch wirkende Stoffe eignet sich Mangan(IV)-oxid zum Einfärben von Zement.