Lage

Der Kaiserstuhl ist ein kleines, vulkanisches Gebirge am Oberrhein westlich von Freiburg neben dem Tuniberg zwischen Breisach, Sasbach, Endingen, Riegel, Bahlingen, Eichstetten, Bötzingen und Ihringen. Die zentral gelegene Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl umfasst neun ehemalige Ortschaften, darunter auch Achkarren, Burkheim, Oberbergen, Oberrotweil, Unterrotweil und Schelingen. Der Totenkopf mit seinen beiden Gipfelkuppen ist mit 556,8 Höhenmeter der höchste Berg, der darauf stehende Fernmeldeturm ist weithin sichtbar. Der Limberg bei Sasbach grenzt direkt an den Altrhein, dort befindet sich auch der Rheinübergang nach Frankreich. Ein Übergang zu Fuß und für das Fahrrad über den Altrhein ist seit 2023 auf dem neuen Stauwehr vor dem Humberg bei der Burg Sponeck vorhanden. Der nächste Übergang weiter südlich befindet sich bei Breisach am Rhein. Der Kaiserstuhl ist überwiegend von den Reben und dem Weinbau geprägt. Im Löss können Bienenfresser ihre Höhlen graben. Auf dem Trockenrasen am Badberg über dem Badloch und im Lilienthal bei Ihringen wachsen seltene Orchideenarten.

Geschichte

Das Kaiserstuhl-Vulkangebiet im Zentrum des heutigen Gebirges entstand im Miozän vor ungefähr 18 bis 15 Millionen Jahren an einer Schwächezone im Oberrheingraben. Die überwiegend im nordöstlichen Teil noch zu sehenden Sedimentgesteine sind älter und entstanden wie auch der benachbarte Tuniberg bereits davor und bilden den Sockel. Darum herum befinden sich Hügel, die aus Ergussgesteinen und Tuffen bestehen, sie sind mit einer dicken Schicht aus Löss bedeckt.

Den ersten Weinbau betrieben bereits die Römer, noch heute wird der Kaiserstuhl als die „Toskana Deutschlands“ bezeichnet. Ihringen gilt als eine der wärmsten Ortschaften in Deutschland. Der ursprüngliche Name „Königstuhl“ wurde wahrscheinlich von König Otto III. geprägt, der am 22. Dezember 994 in Leiselheim (heute Ortsteil von Sasbach) einen Gerichtstag abhielt. Gleichzeitig soll der Berg Totenkopf seinen Namen erhalten haben, weil Otto dort die Verurteilten hinrichten ließ. Die Verwendung des Namens Kaiserstuhl ist erst seit 1304 historisch belegt.

Fohberg bei Bötzingen

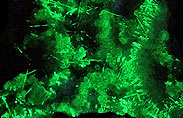

Der größte und zugleich noch aktive Steinbruch des Kaiserstuhls am Fohberg bei Bötzingen ist – benannt nach dem Besitzer – auch als „Steinbruch Hauri" bekannt. Der vorhandene Phonolith enthält eine Grundmasse aus Alkalifeldspat, Aegirin-Augit, Melanit oder Wollastonit. Heute dürfen nur noch Geologen mit einer speziellen Genehmigung in den riesigen Steinbruch hinein, er ist aus Sicherheitsgründen komplett abgesperrt, es wird auch darin gesprengt. In den 1960er- bis 1980er-Jahren, als die Zugangsbeschränkungen weniger restriktiv waren, konnte man in den Hohlräumen des vulkanischen Gesteins gut kristallisierte Zeolithe wie würfelförmiger Chabasit, Gonnardit oder langprismatischer Natrolith finden. Der Fluorit kann in winzigen Würfeln auf dem langprismatischen Natrolith aufsitzen. Auch der Calcit sucht die Gesellschaft des Natroliths. Zu den vorkommenden Mineralen zählen zum Beispiel auch Apatit, Aragonit, Coelestin, Fluorapophyllit-(K) oder Pektolith, sowie gut kristallisierter Aegirin und weitere Minerale aus der Gruppe der Klinopyroxene. Die größte Rarität aus dem Steinbruch sind Fundstücke, bei denen der Opal in der Varietät Hyalith auf dem Natrolith aufsitzt oder diesen durchdringt. Beleuchtet man ein solches Aggregat mit einer UV-Lampe, wird der Opal schon bei Tageslicht aufgrund der starken grünen Fluoreszenz sichtbar.

Steinbruch Fohberg

Bötzingen

Aegirin

Steinbruch Fohberg

Apophyllit, Natrolith

Steinbruch Fohberg

Calcit

Steinbruch Fohberg

Calcit

Steinbruch Fohberg

Calcit, Natrolith

Steinbruch Fohberg

Coelestin

Steinbruch Fohberg

Fluorit, Natrolith

Steinbruch Fohberg

Hyalith, Natrolith

Steinbruch Fohberg

Hyalith, Natrolith

Tageslicht + UV-Licht

Hyalith, Natrolith

UV-Licht 365 nm

Natrolith, Chabasit

Steinbruch Fohberg

Natrolith, Gonnardit

Steinbruch Fohberg

Klinopyroxen

Steinbruch Fohberg

Pektolith

Steinbruch Fohberg

Wollastonit

Steinbruch Fohberg

Badloch bei Altvogtsburg, Oberbergen

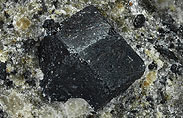

Der Badberg bei Altvogtsburg beherbergt zahlreiche Natursehenswürdigkeiten. An den Felsen blüht ab Ende April der Färber-Waid, der im Kaiserstuhl eine Pionierpflanze darstellt. Der Trockenrasen auf dem rundlich geformten Badberg ist bekannt für seltene Orchideen-Arten wie das Affen-Knabenkraut. Eidechsen-Arten wie die Smaragdeidechse oder die Zauneidechse haben am Fuße des Badbergs ihren geschützten Lebensraum. Aus dem Steinbruch am Badloch stammt die Peroswkit-Varietät Dysanalyt, die früher an einer heute nicht mehr existenten „Dysanalytbank“ gefunden wurde. Die winzigen Würfelchen des seltenen Niob-Minerals konnte man mit Salzsäure leicht aus dem calcitreichen Karbonatit herauslösen. Die bräunlichen bis grünlichen, glimmerartigen Blättchen im Karbonatit bestehen aus Vermiculit. Die schwarze, titanhaltige Andradit-Varietät Melanit wurde nicht nur im Badloch, sondern auch in den Steinbrüchen am Kirchberg bei Niederrotweil gefunden.

Altvogtsburg

mit Badberg

Steinbruch

am Badloch

„Galerie der Vulkan-

gesteine“ am Parkplatz

Färber-Waid

Ende April

Affen-Knabenkraut

Ende April

Karbonatit

Badloch am Badberg

Dysanalyt herausgelöst

Badloch am Badberg

Melanit

Badloch am Badberg

Vermiculit

Badloch am Badberg

Ohrberg bei Schelingen

In den Steinbrüchen am Ohrberg (auch „Orberg“) bei Schelingen oberhalb von Oberbergen wurde früher Karbonatit zum Kalkbrennen abgebaut. In dem grobkörnigen, magmatisch gebildeten Kalk findet man die Perowskit-Varietät Dysanalyt, sowie Magnesioferrit in schwarzen, bis zu mehreren Millimeter großen Oktaedern, die Mischkristalle mit Magnetit bilden. Bei den winzigen, orangefarbenen bis lachsroten Oktaedern handelt es sich um „Koppit“. So bezeichnete man früher ein Mineral aus der Pyrochlor-Gruppe. Der Apatit tritt in feinen Nadeln auf, der Forsterit in gelblichen Körnern oder Kristallen. Der Phlogopit zählt zu den Glimmern, er bildet in der Idealform pseudohexagonale, sechseckige Prismen. Die mit Calcit ausgefüllten Adern können in den Hohlräumen Kristalle enthalten, diese sind sekundär sehr viel später entstanden.

Steinbrüche

Ohrberg

Fels aus der Nähe

Ohrberg

Belegstück mit Calcit

Ohrberg

Vergitterter Stollen

Ohrberg

Erzbunker

an der Straße

Calcit

Ohrberg

Dysanalyt

Ohrberg

Forsterit

Ohrberg

Koppit

Ohrberg

Koppit

Ohrberg

Magnesioferrit, Apatit

Ohrberg

Phlogopit

Ohrberg

Kirchberg bei Niederrotweil, Bischoffingen

Der Steinbruch Kirchberg mit seinem künstlich geschaffenen Durchbruch bei Niederrotweil ist ein markanter Orientierungspunkt am Eingang des Tales nach Oberbergen. Der Durchbruch ist heute ein Vogelschutzgebiet. Der Steinbruch ist aus verschiedenen Gesteinen aufgebaut, unter anderem aus Phonolith, Tephrit oder Tuff. Der Aegirin-Augit tritt oft zusammen mit gelbweißem Leucit auf, der viele Flächen ausbildet. In den Hohlräumen des vulkanischen Gesteins wurden zum Beispiel Andradit, Calcit, Cristobalit, Fluorit, Hämatit, Hyalith, Natrolith, Opal, Pseudobrookit und Sanidin, sowie verschiedene Pyroxene oder Zeolithe wie Phillipsit-Ca und Thomsonit-Ca gefunden. Leucit und Andradit in der schwarzen Varietät Melanit kommen auch in einem Aufschluss bei Bischoffingen vor.

Niederrotweil

mit Kirchberg (rechts)

Andradit

Stbr. Kirchberg

Calcit

Stbr. Kirchberg

Melanit

Stbr. Kirchberg

Melanit

Stbr. Kirchberg

Leucit

Bischoffingen

Melanit

Bischoffingen

Büchsenberg bei Achkarren

Der Büchsenberg bei Achkarren schließt direkt im Süden an. Dort kann man den Wechsel zwischen vulkanischem Gestein und dem darüber liegenden Löss gut beobachten. Die offene Südseite ist von den Reben dominiert, die vom fruchtbaren Löss profitieren. Der etwas im Wald versteckte Steinbruch liegt direkt am Parkplatz bei der großen Photovoltaik-Anlage. Er ist geprägt von Leucit-haltigem Tephrit oder vom Tuff, der von rötlichen Lapilli durchsetzt ist. Der Tephrit zeigt sich an den Bändern, die den Steinbruch durchziehen. Dort konnte man zum Beispiel Zeolithe wie Chabasit oder Merlinoit in Kristallbüscheln finden.

Weinberge

am Büchsenberg

Höhlen im Löss

Büchsenberg

Steinbruch

mit Photovoltaikanlage

Tephrit- und Tuffadern

Büchsenberg

Merlinoit

Büchsenberg

Humberg bei Jechtingen

Der Steinbruch am Humberg liegt direkt neben der mittelalterlichen Burg Sponeck. Diese befindet sich am Rand der Rheinauen auf der Gemarkung von Jechtingen, einem Ortsteil der Gemeinde Sasbach. Am und im Steinbruch lebt ebenfalls eine Population mit Smaragdeidechsen. Dort wurde der schönste Hyalith des Kaiserstuhls gefunden. Der klare, kugelförmige Opal sitzt meist auf dem Calcit oder dem Aragonit. Er fluoresziert im UV-Licht bei 365 nm grünlich. Chabasit und Phillipsit vom Humberg sind eher selten.

Burg Sponeck

am Humberg

Steinbruch von oben

Humberg

Steinbruch von unten

Humberg

Adern mit Calcit/Aragonit

Humberg

Vogesenblick

vom Humberg

Aragonit

Humberg

Chabasit

Humberg

Hyalith auf Aragonit

Humberg

Hyalith im UV-Licht

Humberg

Phillipsit

Humberg

Limberg bei Sasbach

Am Limberg liegen die bekanntesten Fundstellen für Mineralien am Kaiserstuhl. Der Berg ist heute ein Naturschutzgebiet, er befindet sich direkt am Altrhein nördlich von Sasbach. In den sieben Steinbrüchen wurde früher das Material abgebaut, das zur Befestigung des Rheinufers diente. Am berühmtesten sind der Steinbruch Nummer I links und der Steinbruch Nummer VII, der sich ganz rechts bis auf die Rückseite des Berges erstreckt. An den Steinbrüchen darf nicht mehr herumgeklopft werden, es besteht akute Steinschlaggefahr. Sie sind aber alle noch zugänglich, und sie werden für geologische Exkursionen regelmäßig auch von Schulklassen besucht. Im Limburgit durchsetzt der Augit das Gestein mit schwarzen, monoklinen Kristallen. Der Phillipsit bildet glitzernde Krusten oder Drusenfüllungen, sowie Zwillinge oder Mehrlinge. Der Offretit geht Mischkristalle mit dem Erionit ein, am Limberg besteht er aber überwiegend aus Offretit. Es kommen weitere Minerale wie nadelförmiger Aragonit, Calcit, Chabasit, wurmartiger Montmorillonit oder kugeliger Hyalit vor, sowie oktaedrischer Faujasit. Faujasit-Mg, Faujasit-Na und die Olivinvarietät Hyalosiderit treten am Limberg in der Typlokalität auf.

Steinbrüche I und II

Limberg

Steinbrüche VI und VII

Limberg

Steinbruch VII

Limberg (Rückseite)

Reste der Limburg

Limberg

Limburgit (mit Augit)

Limberg Stbr. VII

Aragonit

Limberg

Augit, Phillipsit

Limberg

Calcit

Limberg

Chabasit

Limberg

Faujasit TL

Limberg

Hyalith

Limberg

Montmorillonit

Limberg

Offretit

Limberg

Phillipsit Zwillinge

Limberg

Bemerkung: Die Stücke stammen fast alle aus alten Sammlungen, sie wurden zwischen 1960 und 1990 gefunden.