Caledonit

engl. Caledonite

Nach den Caledonii, einem Volk das in der Römerzeit im heutigen Schottland lebte (Beudant 1832)

Formel

Stoffgruppe

Farbe

Strich

Glanz

Transparenz

Härte (Mohs)

Dichte

Spaltbarkeit

Bruch

Kristallsystem

Kristallklasse

Stoffgruppe

Farbe

Strich

Glanz

Transparenz

Härte (Mohs)

Dichte

Spaltbarkeit

Bruch

Kristallsystem

Kristallklasse

Cu2Pb5(SO4)3(CO3)(OH)6

Sulfate, Carbonate

blau, grünlich

hellblau

Glasglanz, Harzglanz

durchscheinend bis durchsichtig

2,5 – 3

5,6 g/cm³

vollkommen

uneben

orthorhombisch

orthorhombisch-dipyramidal

Sulfate, Carbonate

blau, grünlich

hellblau

Glasglanz, Harzglanz

durchscheinend bis durchsichtig

2,5 – 3

5,6 g/cm³

vollkommen

uneben

orthorhombisch

orthorhombisch-dipyramidal

Beschreibung

Eigenschaften

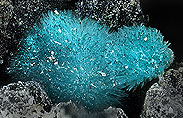

Caledonit ist ein meist hellblaues bis leicht grünliches Kupfer-Blei-Mineral, das relativ weich ist. Die durchscheinenden bis durchsichtigen Kristalle zeigen Glasglanz oder Harzglanz. Mit Salzsäure erfolgt kein Brausen wie beim Azurit oder beim Malachit, es tritt dabei auch keine Weißfärbung wie beim Linarit auf.

Kristallformen und Wachstum

Die nach dem orthorhombischen System kristallisierenden Kristalle weisen einen nadeligen bis prismatischen Habitus auf. Sie sind meistens nur sehr klein. Gerne bilden sie büschelige oder radialstrahlige Kristallgruppen, auch faserige oder krustige Aggregate kommen vor.

Geschichte

Die Benennung des Minerals erfolgte durch Beudant im Jahr 1832 nach den Caledonii, einem Volk das in der Römerzeit im heutigen Schottland lebte. Dies bezieht sich auf die erstmalige Entdeckung im Bergbaugebiet Leadhills im südwestlichen Schottland. Dort entdeckte es der britische Mineraloge Henry James Brooke im Jahr 1820, der den chemischen Grundaufbau der Komponenten des neuen Minerals schon beschreiben konnte.

Vorkommen

Caledonit bildet sich sekundär in der Oxidationszone von Bleierz-Lagerstätten, die mit Kupfererz angereichert sind. Es ist ein typisches Mineral der Schlackenhalden und der mittelalterlichen Feuersetzparagenese. Begleitminerale sind – neben weiteren – Anglesit, Azurit, Cerussit, Elyit, Leadhillit, Linarit oder Malachit.

Der Caledonit wurde früher zum Beispiel auf den alten Schlackenhalden am Silberbach bei Schulenberg im Oberharz oder auf den ehemaligen Abraumhalden der Insel Silberau in Bad Ems gefunden. Am Altemannfelsen in Badenweiler tritt der Caledonit zusammen mit Elyit auf. Diesen kann er durch eine Pseudomorphose umwandeln. Im Schwarzwald fand man das Sekundärmineral früher auch auf den heute zugewachsenen Willnauer Halden am Schauinsland oder bei Etzenbach im Münstertal.

Verwendung

Caledonit hat keine technische Bedeutung, bei den Micromountsammlern ist er für das Mikroskop oder für die Makro-Fotografie ein begehrtes Objekt.

© Thomas Seilnacht / Benutzerhandbuch / Lizenzbestimmungen / Impressum / Datenschutz / Literaturquellen