|

|

|

|

|

| Warnung vor feuergefährlichen Stoffen |

Warnung vor

ätzenden Stoffen |

Warnung vor

giftigen Stoffen |

Warnung vor

elektrischer Spannung |

Warnung vor

radioaktiven Stoffen und ionisierender Strahlung |

|

|

|

|

|

Warnung vor

Biogefahr |

Warnung vor

magnetischem Feld |

Warnung vor

Laserstrahl |

Warnung vor

Kälte |

Warnung vor

heißer Oberfläche

|

Welche der Warnzeichen (nach DIN EN ISO 7010) sind für den Chemie-, Physik- und Biologieunterricht von Bedeutung?

Grundlage

für einen sicheren naturwissenschaftlichen Unterricht sind Kenntnisse über die

wichtigsten rechtlichen Bestimmungen. Dazu gehören zum Beispiel Fachkenntnisse über

die Stoffeigenschaften und über gefährliche Reaktionen der Chemikalien, sowie Kenntnisse über Inhalte

der wichtigsten Gesetze und Verordnungen zum Arbeitsschutz, zum Beispiel über das Chemikalienrecht.

Auch Gefahren, die von Maschinen und von elektrischem Strom ausgehen,

dürfen nicht unterschätzt werden. Im Physikunterricht sind vor

allem elektrischer Strom und radioaktive Stoffe gefährlich, im

Biologieunterricht sind es neben den Chemikalien zum Analysieren,

Färben und Konservieren auch Mikroorganismen (Symbol ganz rechts:

Biogefahr). Die sichere Bedienung von Laborgeräten, Gasbrennern und Gasflaschen muss gewährleistet sein. Die Lehrkraft ist mit den Sicherheitsvorkehrungen und

den Erste-Hilfe-Maßnahmen vertraut. Die Laboreinrichtung und eine Chemikaliensammlung werden verantwortungsbewusst gepflegt und betreut. Allgemein muss sich die Lehrkraft

an drei grundlegende Pflichten halten:

1.

Ermittlungspflicht

Als

professionelle Lehrkraft muss man sich eine Urteilskraft über das

Potenzial der Stoffe und möglicher Reaktionen verschaffen. Besonders problematisch sind Experimente an Schulen, die Gefahrstoffe mit der nachfolgenden GHS-Einstufung beinhalten (betroffen

sind Ausgangsstoffe, Zwischenprodukte und Endprodukte):

-

GHS 01 Explosionsgefahr, sowie Reaktionen bei denen Explosionen auftreten können

-

GHS 02 Entzündbare Stoffe, Kategorie 1 (zum Beispiel Diethylether)

-

GHS 03 Oxidierend wirkende Stoffe, Kategorie 1 (zum Beispiel Kaliumchlorat)

-

GHS 04 Ätzende Stoffe, Kategorie 1A

(zum Beispiel Natronlauge ab 1mol/l, konz. Schwefelsäure)

-

GHS 06 Akut toxische Stoffe, Kategorien 1 und 2 oral/dermal, 1 bis 3 inhalativ (zum Beispiel Schwefeldioxid)

-

GHS 08 Gesundheitsgefahr, CMR-Stoffe (zum

Beispiel Blei- oder Borsalze, Chromate) und sensibilisierend wirkende

Stoffe für Haut und Atemwege (zum Beispiel Anilin oder

Phthalsäureanhydrid)

-

Radioaktive Stoffe und Krankheitserreger

Übersicht GHS-Piktogramme

2.

Schutzpflicht (Beispiele)

-

Beim Experimentieren dürfen

gefährliche Stoffe nicht frei werden und wenn, dann nur im Rahmen

der gesetzlich erlaubten Grenzwerte (AGW

= Arbeitsplatzgrenzwert).

-

Mit bestimmten toxischen

Stoffen darf nur im Abzug gearbeitet werden.

-

Experimente mit CMR-Stoffen werden nicht als Schülerversuche durchgeführt. Es

wird empfohlen, auf diese Stoffe an Schulen weitgehend zu verzichten.

-

Explosivstoffe und Feuerwerk dürfen an allgemeinbildenden Schulen nicht hergestellt

werden. Auch von einer Lagerung wird dringend abgeraten (Rechtslage

Explosivstoffe).

-

Bei Experimenten mit heftigen,

exothermen Reaktionen sollte mit möglichst kleinen Mengen gearbeitet

werden, so dass der Effekt zwar deutlich sichtbar ist, aber für die Beteiligten

keine Gefährdung darstellt.

-

Beim Arbeiten mit Gefahrstoffen

sind Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Dazu gehört je nach

Gefahrenlage das Tragen von Schutzbrille,

geeigneten Schutzhandschuhen, Schutzkleidung, Gesichtsschutz oder

Atemschutz. Die ersten drei müssen im Klassensatz vorhanden sein.

Es

muss geprüft werden ob ein Abzug, ein

geschlossenes System oder eine Schutzscheibe eingesetzt werden

müssen. Maßnahmen zum

vorausschauenden Brandschutz, Überlegungen zur Lüftung und ein

ausreichender Sicherheitsabstand

sind ebenfalls notwendig.

-

Schülerinnen und

Schüler dürfen niemals mit Netzspannung oder gefährlichen

Spannungen oder Stromstärken – beispielsweise bei

Elektrolyse-Experimenten – arbeiten.

Beim Arbeiten mit schülergerechten Netzgeräten oder anderen

elektrischen Geräten darf niemals Wasser in das Gerät selbst

gelangen.

Übersicht Gebotszeichen und sicheres Arbeiten

3.

Informationspflicht

Zu Beginn des Schuljahres

erhalten die Schülerinnen und Schüler eine grundlegende Einweisung in das Arbeiten

mit Laborgeräten und gefährlichen Chemikalien. Vor jedem Schülerversuch

im laufenden Unterricht werden Informationen über mögliche Gefahren

gegeben:

-

Was könnte schlimmstenfalls

passieren?

-

Welche Sicherheitsvorkehrungen

sind notwendig?

-

Wie werden Stoffe entsorgt?

Eine Verletzung dieser Pflichten

kann zu rechtlichen Konsequenzen gegen die Lehrkraft führen. Das korrekte Besprechen der

Sicherheitsaspekte schützt die Lehrkraft aber auch besser bei

fahrlässigem Verhalten der Schüler. Vor allem vor dem ersten

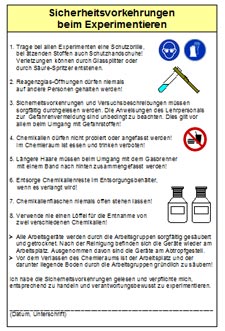

Chemieunterricht ist eine Sicherheitseinweisung obligatorisch:

|

|

|

|

|

Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten

|

Rauchen verboten |

Essen und Trinken verboten |

Kein Trinkwasser |

Eingeschaltete Mobiltelefone verboten |

Auswahl an Verbotszeichen nach DIN EN ISO 7010

Mögliche Inhalte einer Sicherheitseinweisung

- Durchsprechen allgemeiner

Sicherheitsregeln und Demonstrieren der Regeln anhand von Gesten und Vorführungen anhand des Arbeitsblattes.

- Einteilung eines Arbeitsdienstes

zum Austeilen und Einsammeln von Geräten und Chemikalien.

- Kenntnis der wichtigsten Laborgeräte.

- Einführung in das Arbeiten

mit einem Gasbrenner.

- Kenntnis der GHS-Piktogramme und über mögliche Gefahren.

- Hinweise auf räumliche

Besonderheiten, beispielsweise Kenntnis der Rettungszeichen, des Standortes für ein Telefon, die Bedienung der Augenduschen und der Notaus-Schalter und das Verhalten im Brandfall.

Infos und Materialien

Unterrichtseinheit zu den Gefahrstoffen

Arbeitsblätter zu den Laborgeräten und GHS

Ausführliche Sicherheitsempfehlungen des Autors

Chemikaliendatenbank

Bedienen eines Gasbrenners

Bedienen der Gasflaschen

Zusammenfassung des Chemikalienrechts

*)

Hinweise für Deutschland, Gefahrstoffverordnung und RiSU

Für das Arbeiten mit Gefahrstoffen müssen in Deutschland gemäß

RiSU der KMK in jedem Fall Gefahrenpotenziale und die zu treffenden

Maßnahmen durch eine fachkundige Person in einer Gefährdungsbeurteilung GBU geprüft und dokumentiert werden. Dies leitet sich auch

aus der

Gefahrstoffverordnung

ab. Es ist zu beachten, dass die Bundesländer teilweise eigene Richtlinien für das Arbeiten mit Gefahrstoffen an Schulen erstellt haben. Darauf wird hier nicht näher eingegangen.

Ob eine detaillierte Gefährdungsbeurteilung mit

Betriebsanweisung und Unterschrift angefertigt werden

muss, hängt

vom Risiko

der Tätigkeit ab. Bei Tätigkeiten mit geringer

Gefährdung „kann auf eine detaillierte Dokumentation

(...) und eine

Betriebsanweisung“ verzichtet werden (RiSU der KMK Fassung 2023, S. 22 ff. und

Gefahrstoffverordnung §6, Absatz 11).

Eine geringe Gefährdung liegt nach der RiSU 2023 (S. 23) u.a. vor, wenn

- schultypisch geringe Stoffmengen eingesetzt werden,

- schultypische Arbeitsbedingungen verwendet werden,

- die dem Gefahrstoff zugeordneten Gefährlichkeitsmerkmale beachtet werden,

- eine nach Art, Dauer und Ausmaß schultypisch niedrige Exposition vorliegt.

Für solche Experimente reichen nach

der Gefahrstoffverordnung die „nach §8 zu ergreifenden

Maßnahmen zum Schutz...“ aus (Quelle: Gefahrstoffverordnung

§6, Absatz 11).

Bei Experimenten mit mittlerer und

hoher Gefährdung muss eine Betriebsanweisung mit einer Auflistung

der Gefahrstoffe, der möglichen Gefahren und

der Schutzmaßnahmen, sowie eine Ersatzstoffprüfung schriftlich angefertigt und (mit Unterschrift) dokumentiert werden. Die Unterweisung erfolgt durch die Schulleitung an die Beschäftigten. Dies kommt immer

dann zur Geltung, wenn keine geringe Gefährdung vorliegt.

Gesetzliche Grundlagen

> Gefahrstoffinformationssystem DEGINTU der DGUV: abrufbar auf: https://degintu.dguv.de

> Gefahrstoffverordnung des Gesetzgebers

> Empfehlung der Kultusministerkonferenz: Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RiSU, 1994, 2013, 2016, 2019 und 2023)

**)

Hinweise für die Schweiz, ChemRRV und Nationaler Leitfaden

Während

die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung ChemRRV gesetzlich

verbindlich ist, hat der 2019 herausgegebene Nationale Leitfaden der chemsuisse nur empfehlenden Charakter. Der genaue Titel lautet: Sicherer

Umgang mit Chemikalien, Mikroorganismen und radioaktiven Stoffen an

Schulen - Leitfaden für Verantwortliche an den Schweizer Schulen

der Sekundarstufen I und II. Hier kurz zusammengefasst die wesentlichen Kernpunkte in Bezug auf die Chemikalien:

-

Schulen gelten zwar als Betrieb, Schülerinnen und Schüler sind

aber keine Arbeitnehmende. Lehrkräfte haben ihnen gegenüber

eine Obhuts- und Aufsichtspflicht

und sind für ihre Unversehrtheit verantwortlich. Es gilt daher das

Jugendschutzgesetz.

-

Für neue Experimente, die von Lehrkräften oder

Schülerinnen und Schüler entwickelt werden, wird das Erstellen

von Sicherheitsbetrachtungen SB empfohlen. Liegen Sicherheitshinweise bei Experimentierbeschreibungen aus der Fachliteratur vor, ist dies nicht notwendig.

-

Der Einsatz der Chemikalien ist an die Gegebenheiten angepasst. Dabei

spielen zum Beispiel das Alter und die Ausbildung der Beteiligten oder

die Ausstattung der Schule eine Rolle. Diese Prüfung kann ergeben,

dass der Einsatz nicht zu verantworten ist. Für besonders

problematische Stoffe wird eine Ersatzstoffprüfung empfohlen.

-

Im Nationalen Leitfaden sind einige wenige, an Schulen aufgrund der

ChemRRV verbotene Stoffe aufgeführt. Im Anhang E des Leitfadens

werden für Schulen problematische Stoffe in einer Tabelle genannt.

Die dort genannten Empfehlungen werden vom Autor in der Chemikalienliste berücksichtigt.

Download des Leitfadens als pdf in drei Sprachen bei der chemsuisse

|