Wärmepumpe

Bis ins 18. Jahrhundert verwendete man zum Kühlen von Lebensmitteln Eis oder Schnee, das man in gut isolierten Eishäusern sammelte und dort verkaufte. Der schottische Mediziner und Chemiker William Cullen (1710–1790) war im 18. Jahrhundert ein bekannter Mediziner. Er war der erste, der den Begriff der Neurose als psychische Erkrankung einführte. Weniger bekannt ist, dass er schon in seiner Jugendzeit die Idee entwickelte, Kälte künstlich zu erzeugen. Im Jahr 1748 führte er an der Universität Glasgow ein Experiment vor, bei dem er aus einem Behälter, in dem sich etwas Diethylether befand, die Luft heraussaugte und über dem Ether ein Vakuum erzeugte. Als der Ether zu sieden begann, kühlte dieser gleichzeitig ab und entzog dabei Wärme aus der Umgebung. Dabei war an dem Behälter angeblich Eis zu sehen. Cullen verfeinerte seine Apparatur und publizierte die Ergebnisse in seinem 19-seitigen „Essay on the Cold Produced by Evaporating Fluids: And of Somne Other Means of Producing Cold". Für die Erfindung der künstlichen Kühlung gab es zu jener Zeit keine Verwendung, und die Eisverkäufer hatten natürlich auch kein Interesse daran.

Erst im 19. Jahrhundert begannen sich Forscher und Erfinder in den USA für die künstliche Kühlung zu interessieren. Es war der US-amerikanische Maschinenbauer und Erfinder Jacob Perkins (1766–1849), der 1834 eine Kühlmaschine vorstellte, in der der Ether in Kühlschlangen mechanisch komprimiert wurde. Der Apparat wurde auf Schiffen verwendet, er galt aber als gefährlich, da Ether-Luft-Gemische ja bekanntlich explosionsfähig sind.

1859 meldete der französische Ingenieur Ferdinand Carré (1824–1900) ein Patent an, in dem Ammoniak als Kühlmittel verwendet wurde. Mit dieser Kältemaschine konnte der Franzose 200 Kilogramm Eis pro Stunde herstellen. Der Nachteil des Ammoniaks bestand darin, dass ein viel höherer Druck verwendet werden musste und ein Verlust des Kältemittels an undichten Stellen auftrat.

Die ersten Kühlschränke verwendeten auch Schwefeldioxid oder Chlormethan als Kältemittel. In den 1930er-Jahren begann man mit dem Einsatz der FCKW, die für den Abbau des Ozons in der Stratosphäre verantwortlich sind. Die heutigen Kühlschränke verwenden daher FCKW-freie, brennbare Kältemittel, zum Beispiel Isobutan (R600a) oder Propan (R-290).

Der britische Physiker William Thomson (1824–1907) ist auch als „Lord Kelvin“ bekannt. Die Kelvinskala der Temperatur ist nach ihm benannt und geht auch auf ihn zurück. Thomson beschäftigte sich in seinen frühen Arbeiten mit der Thermodynamik. Im Jahr 1852 publizierte er seine berühmte Abhandlung über den Joule-Thomson-Effekt, in dem die Grundlagen dafür gelegt werden, dass die Kompressions-Kältemaschinen auch zum Heizen verwendet werden können. Mit dem Effekt wird das Verhalten von komprimierten Gasen beschrieben, die sich bei der Drosselung (Expansion) ohne Zufuhr von äußerer Energie abkühlen und dabei Wärme aus der Umgebung aufnehmen. Er konnte auch aufzeigen, dass seine „Heating Machine“ weniger Energie zum Heizen benötigte als eine herkömmliche Heizung mit einem Brennstoff. Damit legte Thomson die theoretischen Grundlagen zum Bau aller zukünftigen Wärmepumpen.

Eine solche baute der österreichische Bergbauspezialist Peter von Rittinger (1811–1872) ein Jahr später. In seinem Patent zum „Abdampfverfahren“ entwickelte er eine Anlage zum „Abdampfen der Salzsole“. Bei der Salzgewinnung benötigte man zu jener Zeit viel Holz, um die aus einem Salzbergwerk hochgepumpte Sole zu verdampfen. Mit seiner Maschine konnte er 80 Prozent Energie einsparen. Die neue „Dampfpumpe“ nahm 1857 in der Saline Ebensee ihren Betrieb auf.

1912 meldete der Schweizer Ingenieur Heinrich Zoelly (1832–1937) ein Patent für die erste elektrisch angetriebene Erdwärmepumpe an. 1938 erhielt das Rathaus in Zürich erstmals eine 100-Kilowatt-Wärmepumpe, die als Wärmequelle den Fluss Limatt verwendete und im Sommer sogar zum Kühlen verwendet werden konnte. Den ersten Prototyp für Wohnhäuser entwickelte die Firma Bosch 1975 für ein Wohnhaus in Wernau am Neckar. Diese Wärmepumpe bezog ihre Energie aus Brunnenwasser. Die Firma Hoval installierte im gleichen Jahr ebenfalls ihre erste Wärmepumpe. Ab den 1990er-Jahren begann der Siegeszug der Wärmepumpen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stiegen die Energiepreise immer mehr und auch die durch den Menschen verursachte Erwärmung der Erdatmosphäre zeigte ihre ersten Wirkungen. In den 1990er-Jahren kamen auch schon die ersten Hochleistungs-Wärmepumpen mit Propan als Kältemittel auf den Markt. Diese eignen sich aufgrund der hohen Vorlauftemperatur sogar zum Heizen von Altbauten. Sie müssen aufgrund der Brennbarkeit des Kältemittels im Freien installiert werden.

Wärmepumpen beziehen ihre Energie aus der Luft, aus dem Wasser (See, Fluss, Abwasser) oder aus der Erdwärme im Boden. Zum Betreiben einer Wärmepumpe mit Erdwärme ist eine tiefe Bohrung notwendig. Diese Anlagen arbeiten sehr effizient, sind aber entsprechend teuer. Die meisten in Haushalten eingesetzten Geräte sind die kostengünstigeren Luft-Wasser-Wärmepumpen: Die Energie wird aus der Luft gewonnen, die dabei abkühlt. Über ein Kältemittel wird die aufgenommene Energie transportiert und an Wasser abgegeben, das sich dabei erwärmt. Mit diesem kann man eine Zentralheizung betreiben oder in einem Boiler durch Wärmeübertragung Trinkwasser aufheizen.

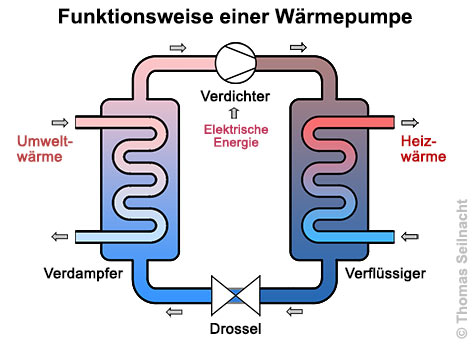

Das Prinzip einer Luft-Wasser-Wärmepumpe besteht darin, dass sie Wärme aus der kalten Luft in der Umwelt in ein Haus transportieren kann, selbst wenn es wärmer als draußen ist. Sie funktioniert wie ein Kühlschrank, nur nach dem umgekehrten Prinzip. Damit das funktioniert, fließt in der Wärmepumpe ein Kältemittel wie Propan in einem Kreislauf. Im Verdampfer nimmt das Kältemittel Umweltwärme aus der Luft auf. Das flüssige Propan verdampft dabei und wird gasförmig. Der große Ventilator (auch „Propeller“) bläst die Außenluft über den Wärmeaustauscher. Im Verdichter, der auch Kompressor genannt wird, wird das Propangas zusammengedrückt (komprimiert). Dafür wird nur wenig elektrische Energie (Strom) benötigt, das Gas wird sehr heiß dabei. Im Verflüssiger (Kondensator) gibt das heiße Gas Wärme an einen Wasserkreislauf zur Verwendung als Heizwärme ab. Dabei verflüssigt sich das Gas größtenteils wieder. In der Drossel (Expansionsventil) wird das Kältemittel durch eine enge Öffnung gedrückt, der Druck wird dabei reduziert und das Kältemittel kühlt weiter ab. Nun ist es wieder bereit, Wärme im Verdampfer aufzunehmen.

Zur Berechnung der Effizienz einer Wärmepumpe sind verschiedene Kennzahlen von Bedeutung: Die Leistungszahl COP (Coeffizient of Performance) errechnet sich aus dem Quotient der Nutzwärme und der eingesetzten elektrischen Leistung:

COP = Nutzwärme ÷ elektrische Leistung.

Beträgt der COP = 4, dann werden aus 1 kWh Stromverbrauch 4 kWh Nutzwärme erzeugt. Allerdings gilt der COP immer nur bei bestimmten Bedingungen, zum Beispiel bei 5 °C Außentemperatur und 40 °C Vorlauftemperatur im Wasserkreislauf des Hauses. Die Jahresarbeitszahl JAZ gibt die durchschnittliche Effizienz für das ganze Jahr an. Sie berücksichtigt den gesamten Stromverbrauch pro Jahr und die gesamte erzeugte Wärmeenergie pro Jahr.

Eine weitere wichtige Kennzahl ist auch die Vorlauftemperatur: Wärmepumpen arbeiten eher bei niedrigen Vorlauftemperaturen effizient. Eine Wärmepumpe mit Propan (E290) als Kältemittel arbeitet zum Beispiel bei Vorlauftemperaturen von 30 bis 45 °C am effizientesten. Wirtschaftlich lohnenswert arbeitet sie noch bis 55 °C. Theoretisch kann sie bis 70 °C heizen, dann aber ist die Effizenz nur noch gering. Warum ist das so? Je größer der Unterschied zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur ist, desto mehr Druck muss vom Verdichter aufgebaut werden. Fußbodenheizungen gelten als besonders effizient, weil sie mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen einen Raum aufheizen können.

Eine weitere Kennzahl ist die Heizleistung der Wärmepumpe, bzw. die Abgabe der Wärmemenge. Je größer ein Haus ist und umso schlechter es isoliert ist, desto höher muss die Heizleistung berechnet werden. Eine Wärmepumpe mit Propan als Kältemittel arbeitet auch in einem Altbau mit Radiatoren sehr effizient, sofern dieser teilweise saniert ist, zum Beispiel wenn er mit neuen Fenstern und Türen, sowie einem gedämmten Dach ausgestattet ist. Von Bedeutung ist auch der Lärmpegel, den eine Wärmepumpe produziert. Ventilator und Kompressor sind beide für die Schallemissionen verantwortlich.

Arbeitsanregungen

> Zählt die Wärmepumpe zu den erneuerbaren Energien? Begründe!

> Kann man eine Wärmepumpe auch zum Kühlen als Klimaanlage verwenden? Falls ja, warum und wie?

> Diskutiere die Vor- und Nachteile der Wärmepumpen.

> Manchmal hört man, dass Wärmepumpen für einen Altbau nicht geeignet seien. Nimm dazu Stellung.

> Zeichne einen Hausplan und zeige, wie ein komplettes Heizsystem mit einer Wärmepumpe aussehen könnte.

> Zeige auf dem Plan, wo eine Wärmepumpe mit Propan als Kältemittel am besten installiert wird.

> Wie könnte der Staat die Bürger vom Einbau einer Wärmepumpe überzeugen und wie eher nicht?

Serienbilder zur Wärmepumpe

Die Serie enthält 6 Bilder zur Lösungskontrolle. Die Lösungen werden beim Durchklicken im Vollbildmodus nach und nach eingeblendet. Mit der Serie kann das passende Arbeitsblatt erarbeitet werden. Es liegt ein Text vor, den man gleichzeitig vorlesen kann.

Serie starten

Serie startenVorlesetext doc docx pdf

Literaturquellen

Literaturverzeichnis